○尾三消防組合職員服務規程

平成18年3月1日

規程第1号

尾三消防組合服務規程(昭和47年尾三消防組合規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、尾三消防組合職員の服務に関する事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は管内住民全体の奉仕者としての責務を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願等の報告)

第3条 書記長、会計管理者、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第6条第1項に定める事務局の課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)に定める課長、隊長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、この規程に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願等を処理したときは直ちに総務課長に当該願等及び添付書類の写しにより報告しなければならない。ただし、年次有給休暇、尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年尾三消防組合規則第1号)第15条第9号及び第10号で規定する休暇(以下「産前産後休暇」という。)については、この限りでない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、尾三消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第3号)に基づき服務の宣誓を行い、直ちに総務課長へ宣誓書を提出しなければならない。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

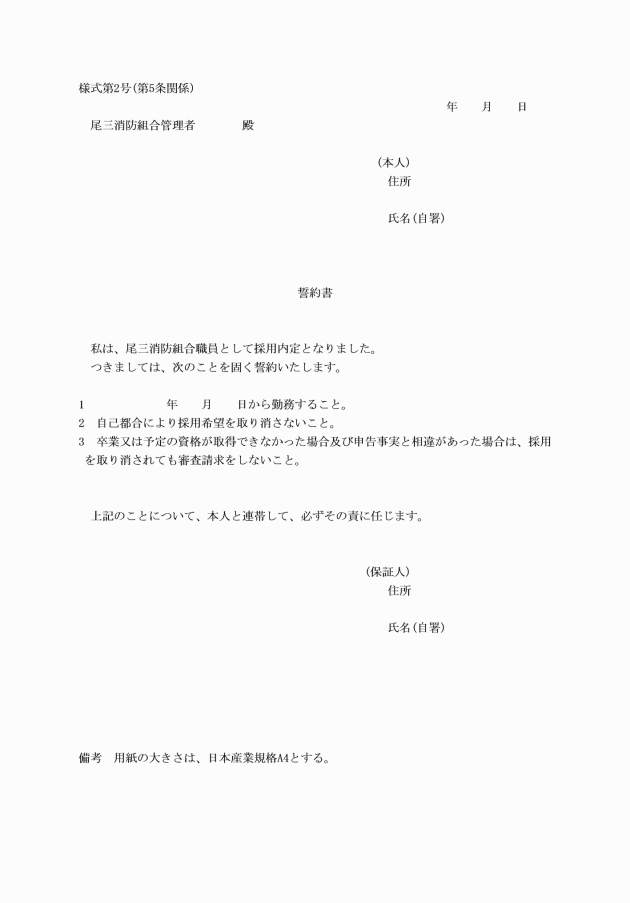

2 前項で定める誓約書は、採用の決定の日から採用の日まで、1月に満たない場合は、省略することができる。

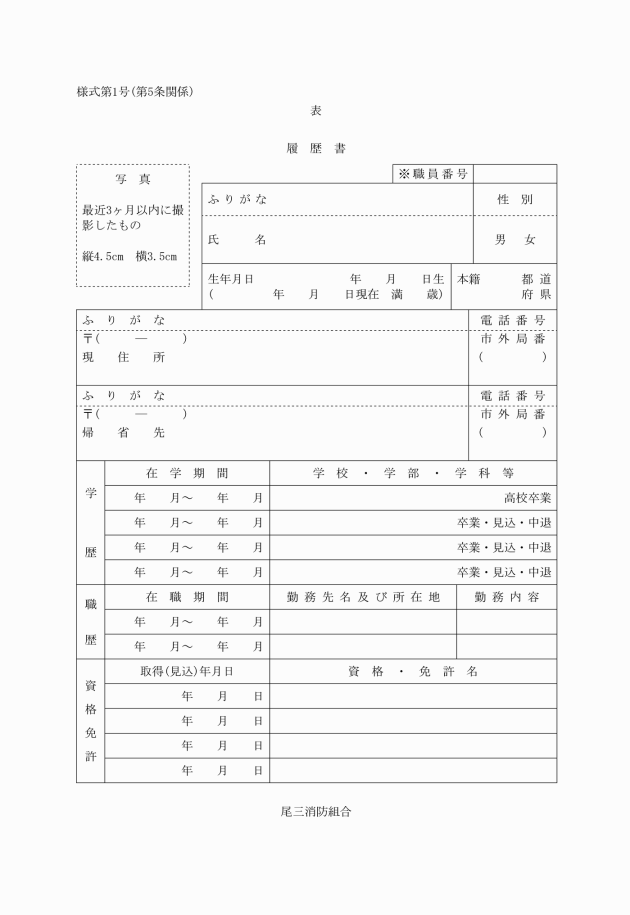

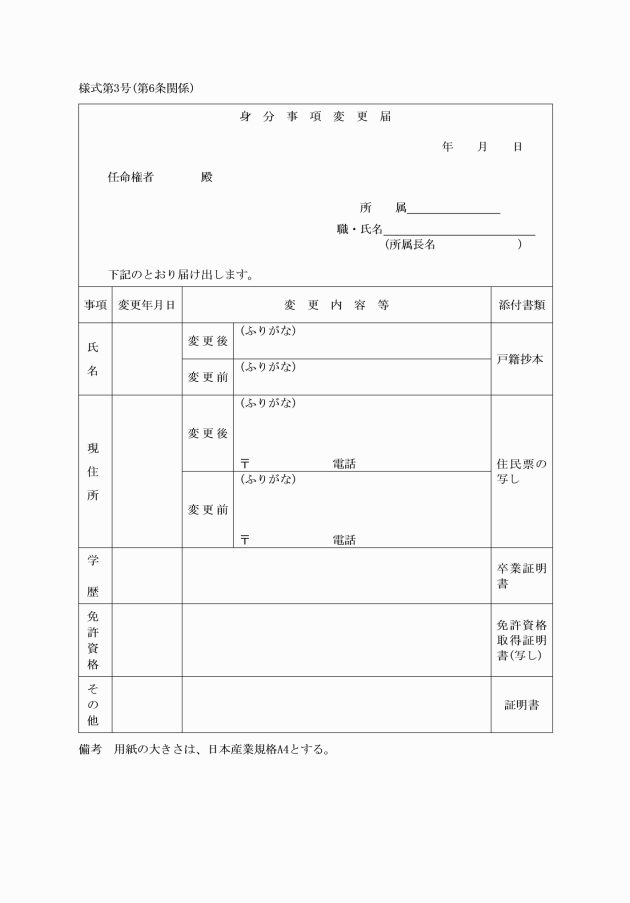

(身分事項の異動)

第6条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに身分事項変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 現住所の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他管理者が指定する事項

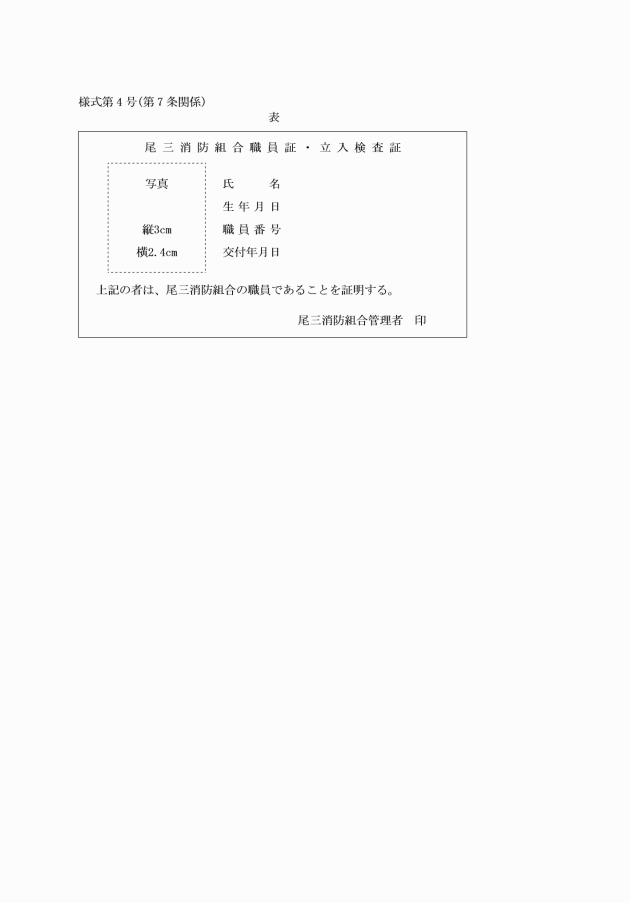

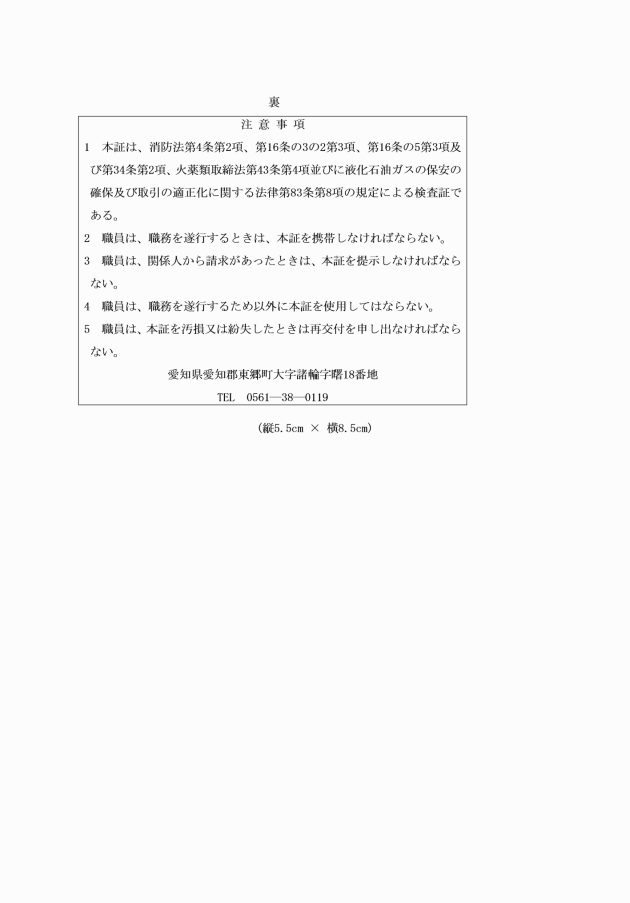

(職員証)

第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に尾三消防組合職員証・立入検査証(様式第4号)(以下「職員証」という。)を携帯しなければならない。

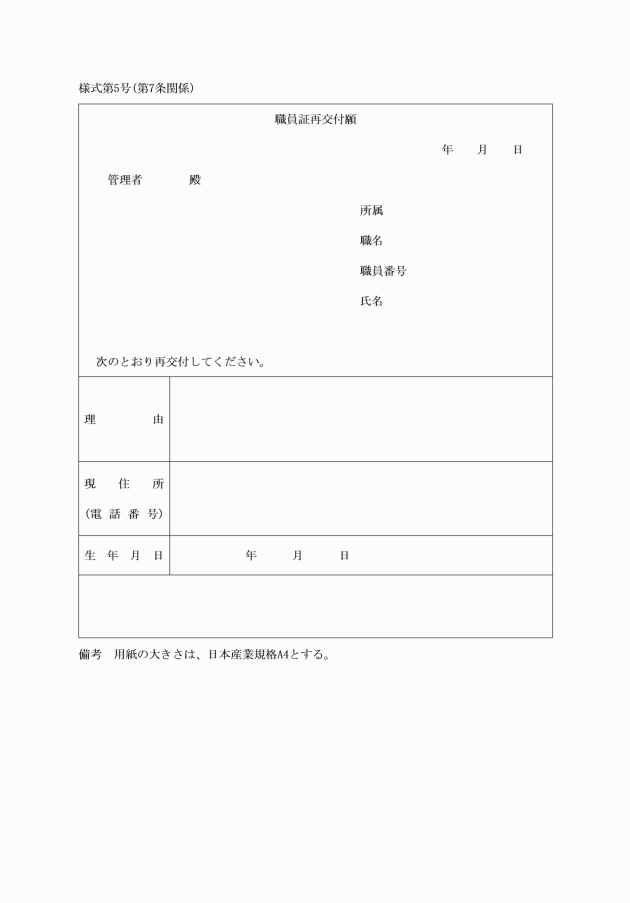

2 職員は、職員証をき損し、又は亡失したときは、職員証再交付願(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、き損した職員証は、職員証再交付願に添えて提出しなければならない。

3 記載事項の訂正、証明写真の交換が必要となった場合、又は交付の日からおおむね10年を経過した証明写真については更新をするものとする。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員証を返納しなければならない。

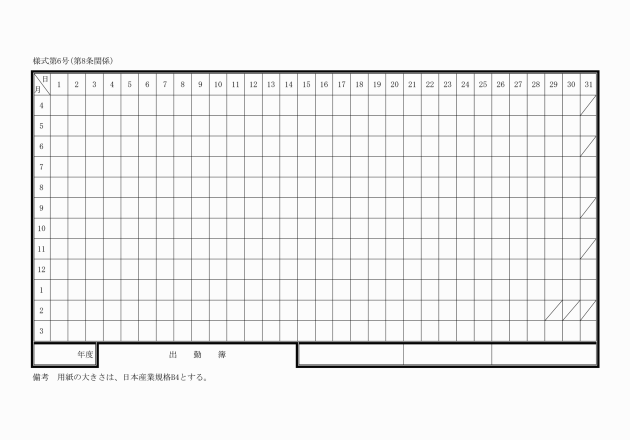

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間及び休憩時間は、尾三消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程(平成5年尾三消防組合規程第4号)に定めるところによる。

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定によりがたいものの勤務時間については、これを変更することができる。

(出勤等)

第10条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用のために勤務場所に滞在してはならない。

(遅刻及び早退)

第11条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時的に所定の勤務場所を離れるときは上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

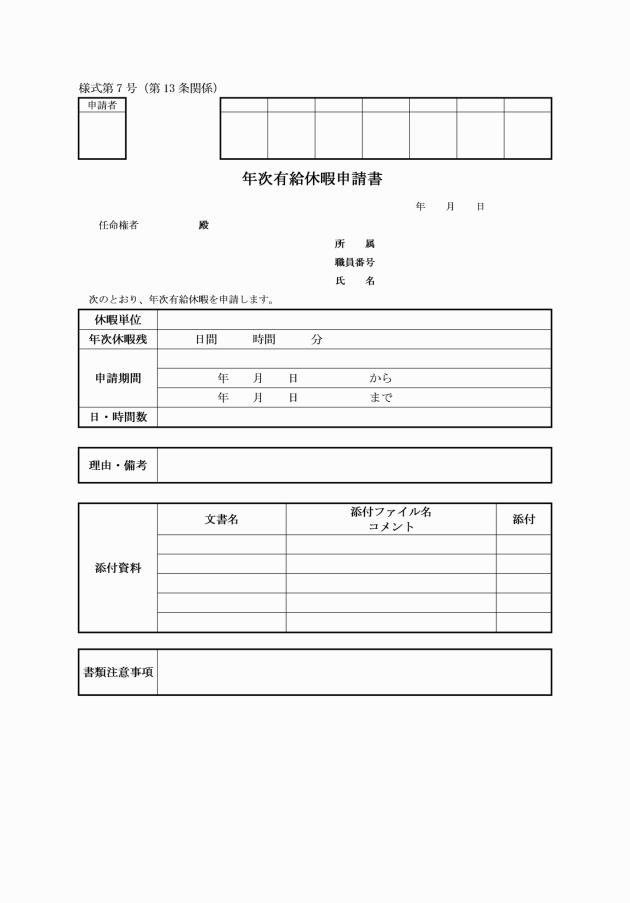

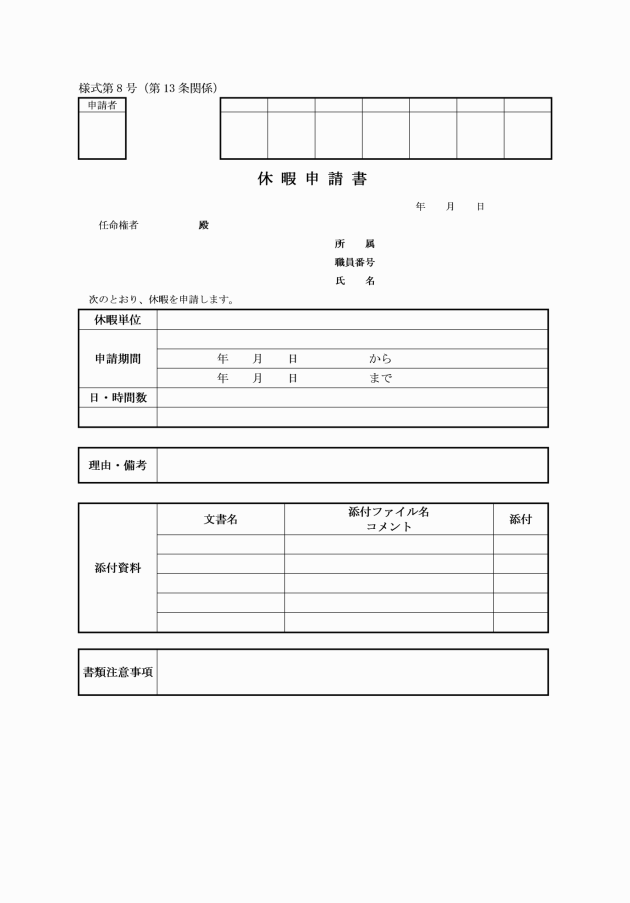

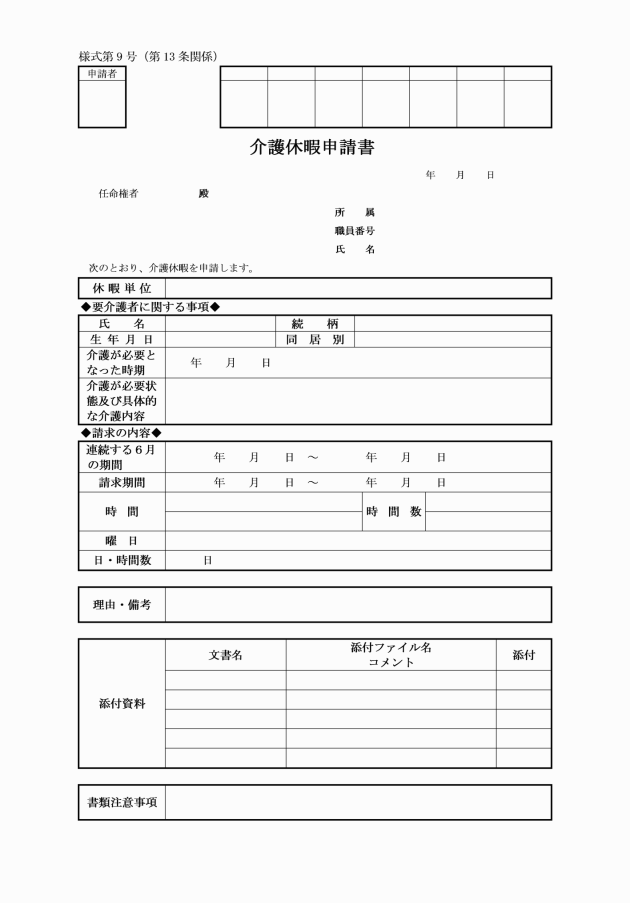

(年次有給休暇等)

第13条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を得ようとする者は、次の表に定めるところにより、届出又は承認を受けなければならない。

2 所属長は、職員から年次有給休暇の届出があった場合において、事業の正常な運営に支障があるときは、その事実を示し、他の日に変更することができる。

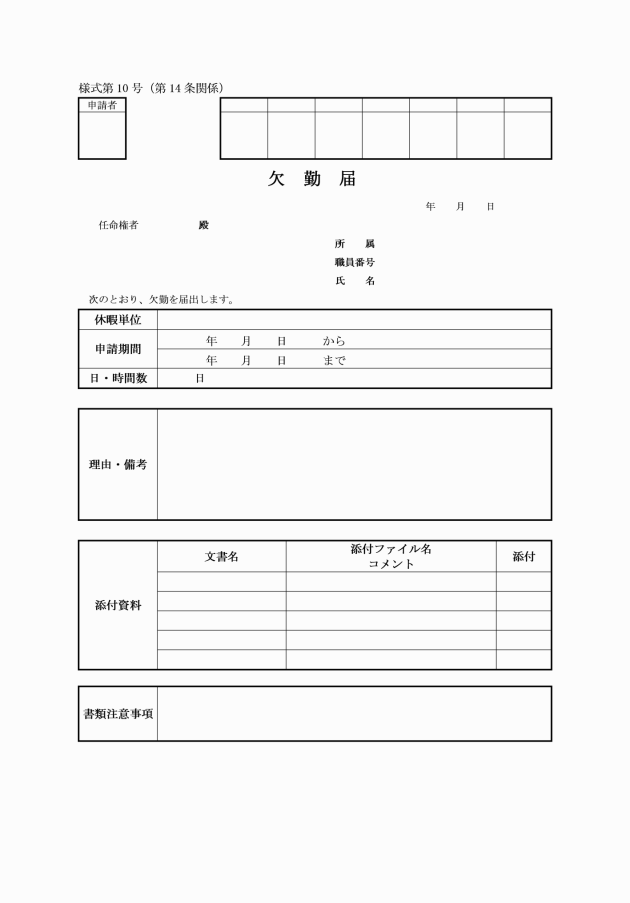

(欠勤)

第14条 職員が休暇の取得できる日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務期間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、事前又は事後に、欠勤届(様式第10号)に必要事項を記載して所属長に届け出なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第15条 職員は、出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについてあらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

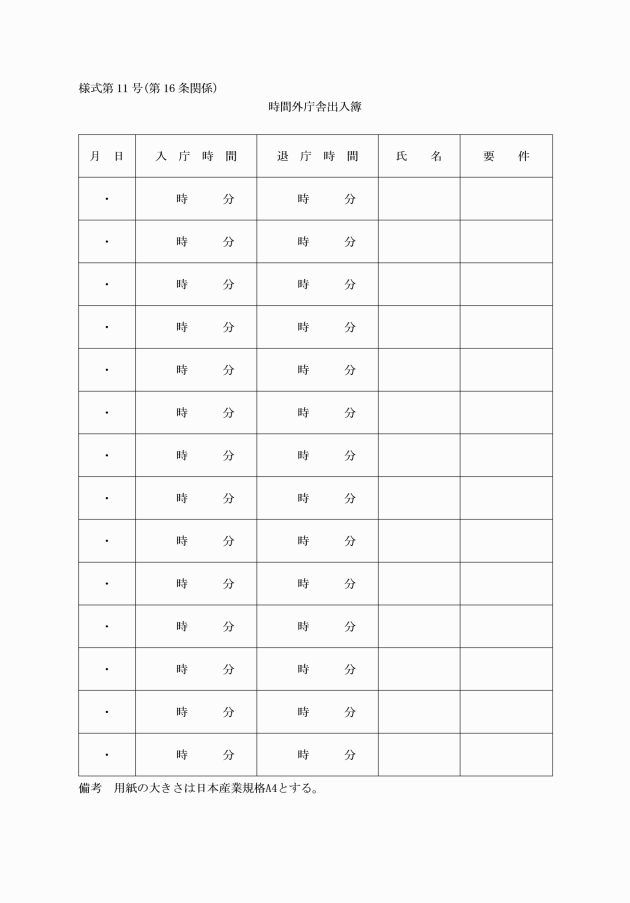

(時間外登退庁)

第16条 勤務時間外又は週休日若しくは休日に登庁した者は、時間外庁舎出入簿(様式第11号)に所要事項を記載しなければならない。

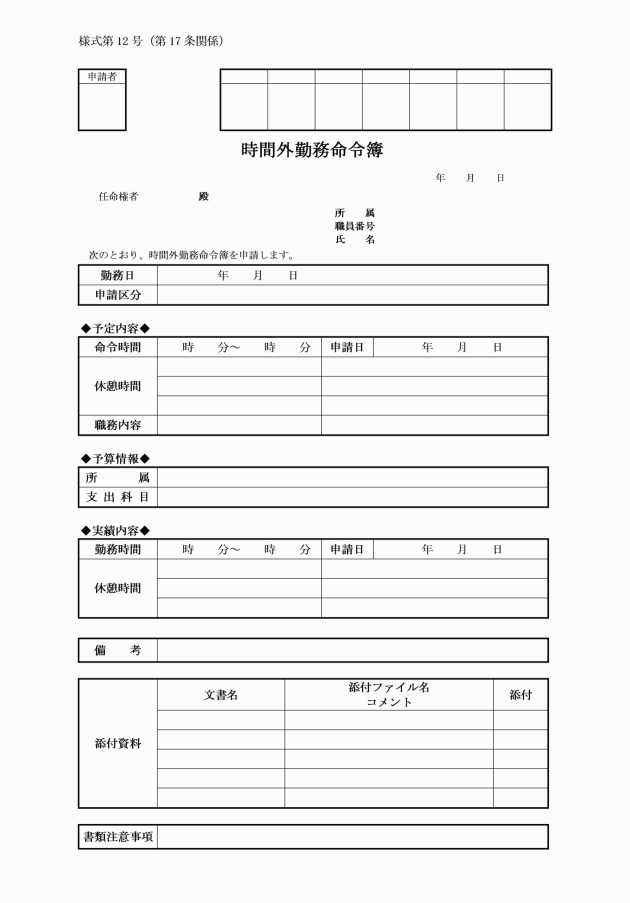

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)

第17条 職員は、所属長から正規の勤務時間を超えた時間又は週休日若しくは休日並びに夜間に勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定により勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

4 職員は、時間外勤務を完了したときは、速やかに所属長に時間外勤務命令簿により報告しなければならない。

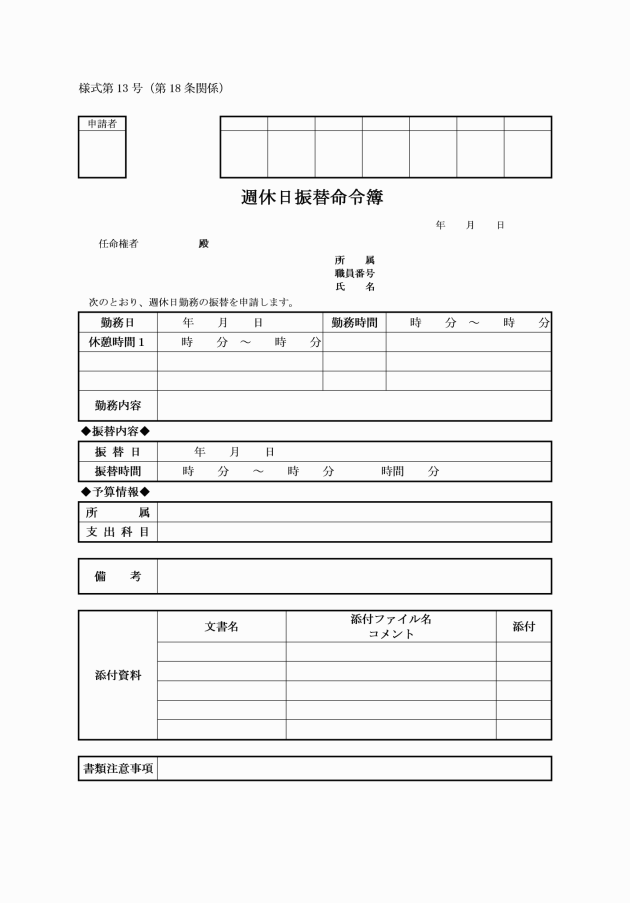

(週休日の振替え等及び休日の変更)

第18条 所属長は、週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ週休日振替命令簿(様式第13号)により、週休日の振替え等又は休日の変更を行うことができる。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して振り替えられる日又は時間を定めなければならない。

2 職務の特殊性等により、尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第1項又は第10条第1項に規定する期間内における週休日の振替え等又は休日の変更を行うことが困難な職員に係る当該期間については、別に定める。

(事務引継ぎ)

第19条 職員は、転任、休職、退職等(管理監督職勤務上限年齢による降任又は降給を伴う転任を含む。)の場合においては文書又は口頭で後任者又は所属長の指示した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項により引き継いだ場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

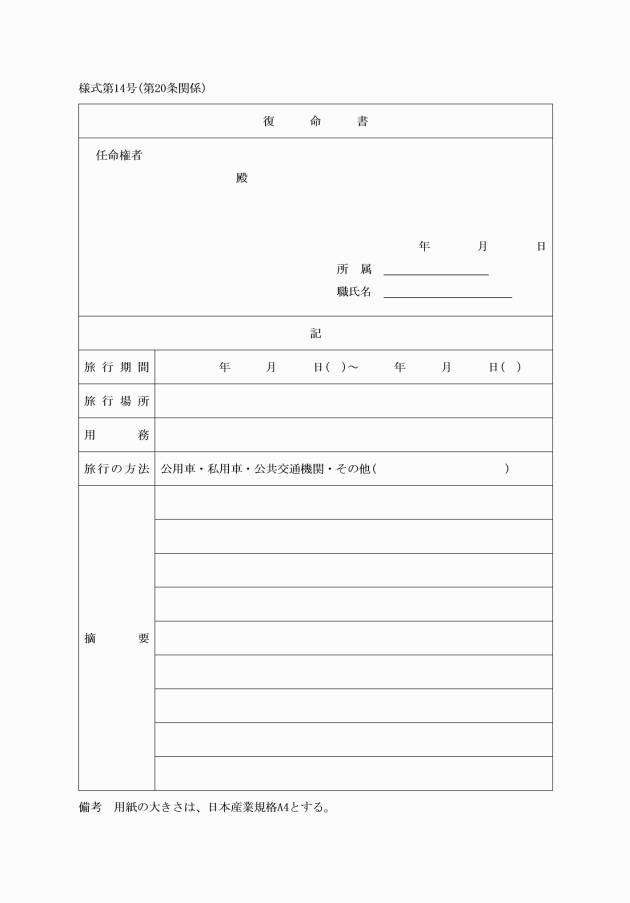

(復命)

第20条 公務のために旅行した職員は、当該旅行を終えた場合は直ちに口頭で復命し、重要な事項については、復命書(様式第14号)により復命しなければならない。

(執務状況の報告)

第21条 所属長は、執務に関する重要な事項、執務の状況等を消防長に報告しなければならない。

(階級章、えり章及び名札)

第22条 職員は、職務の執行にあたって制服を着用する場合は、右胸部に階級章、左えり部にえり章、左胸部に名札を付けなければならない。ただし、盛夏服、活動服、救助服及び救急服着用の場合は、えり章を省略することができる。

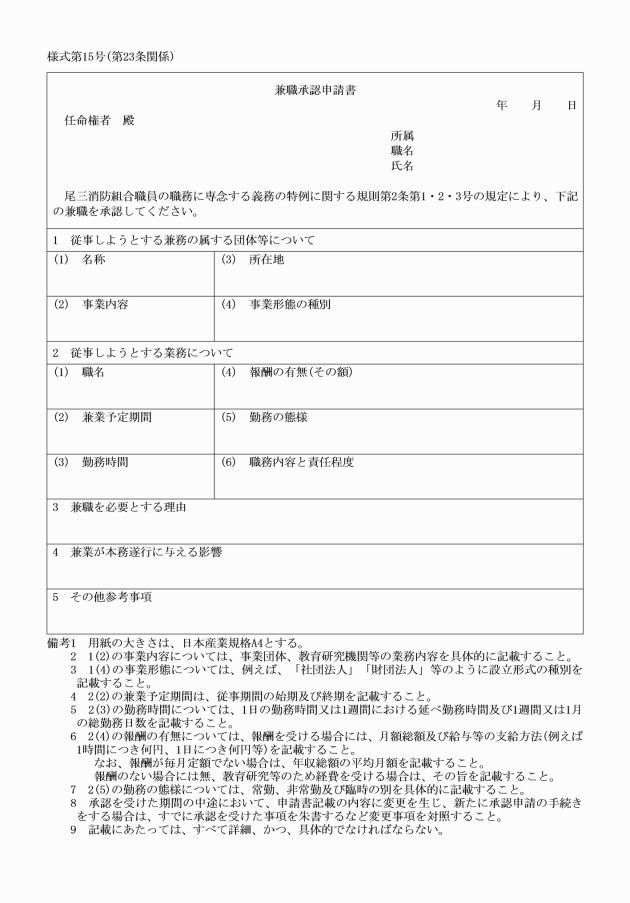

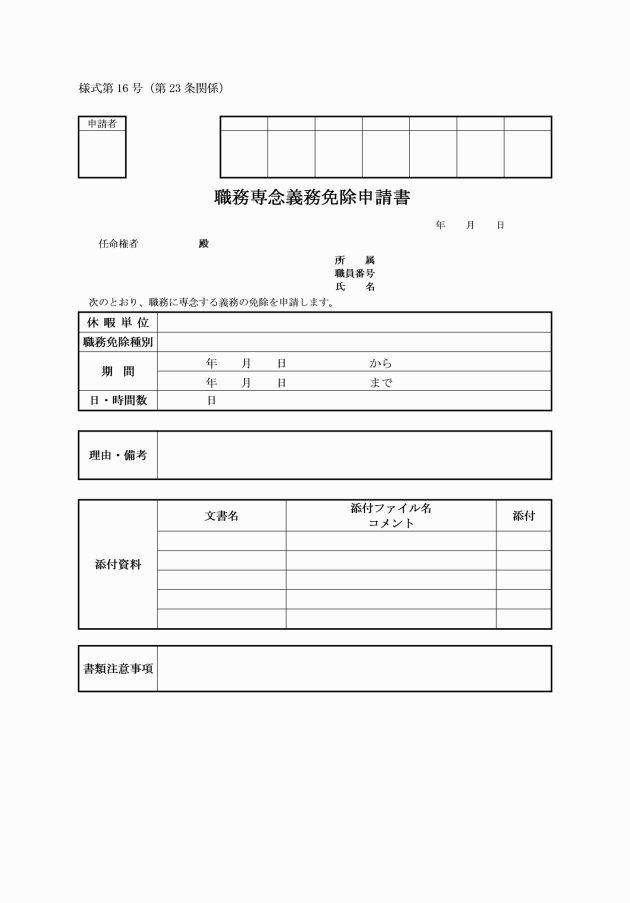

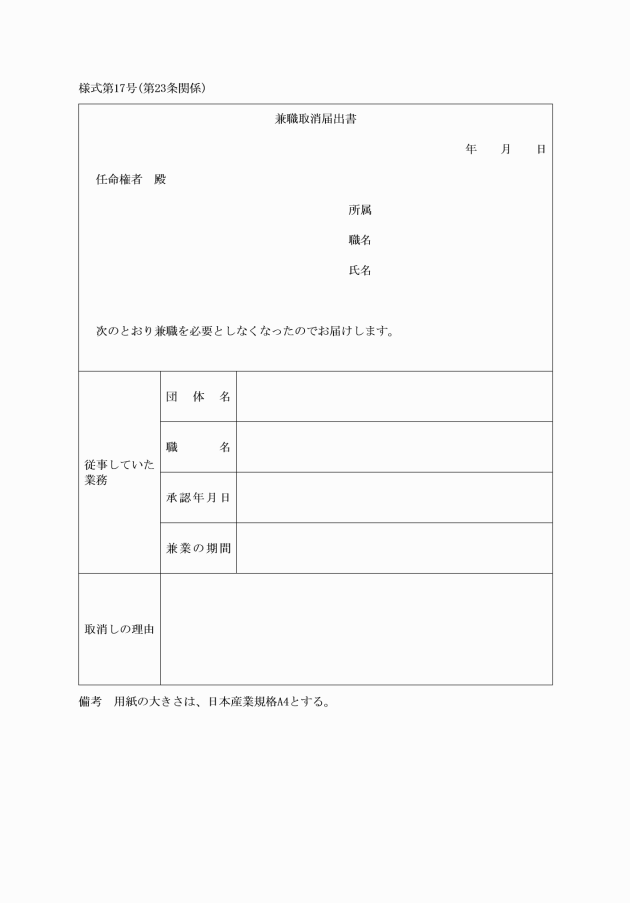

(職務専念義務免除)

第23条 尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第4号。以下本条において「条例」という。)及び尾三消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年尾三消防組合規則第4号。以下本条において「規則」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受ける手続は、次に定めるところによる。

(2) 規則第2条第4号の規定に該当する場合には、職務専念義務免除申請書にその必要を証明する書類等を添えて所属長に提出し、その承認を受けること。

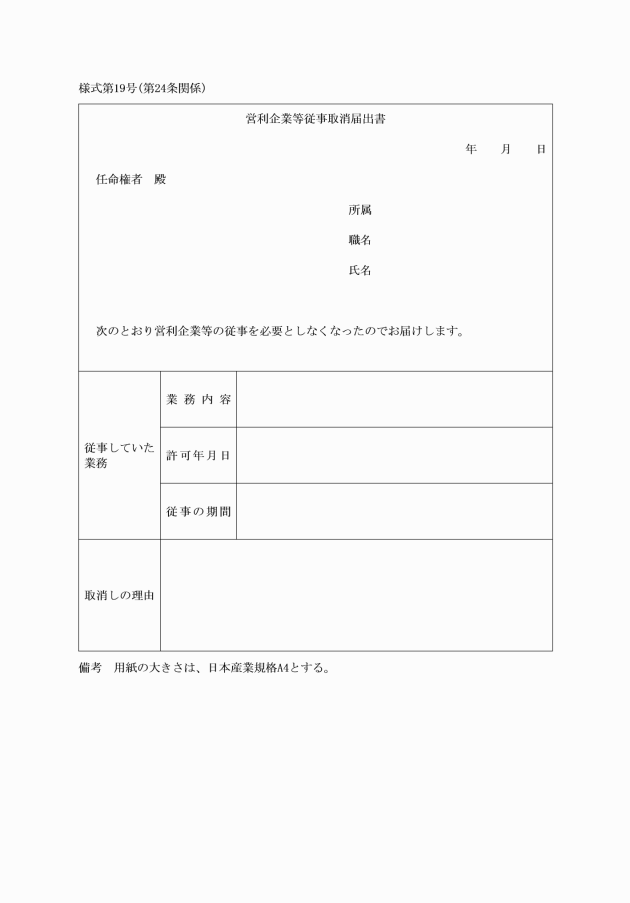

(営利企業等従事の許可)

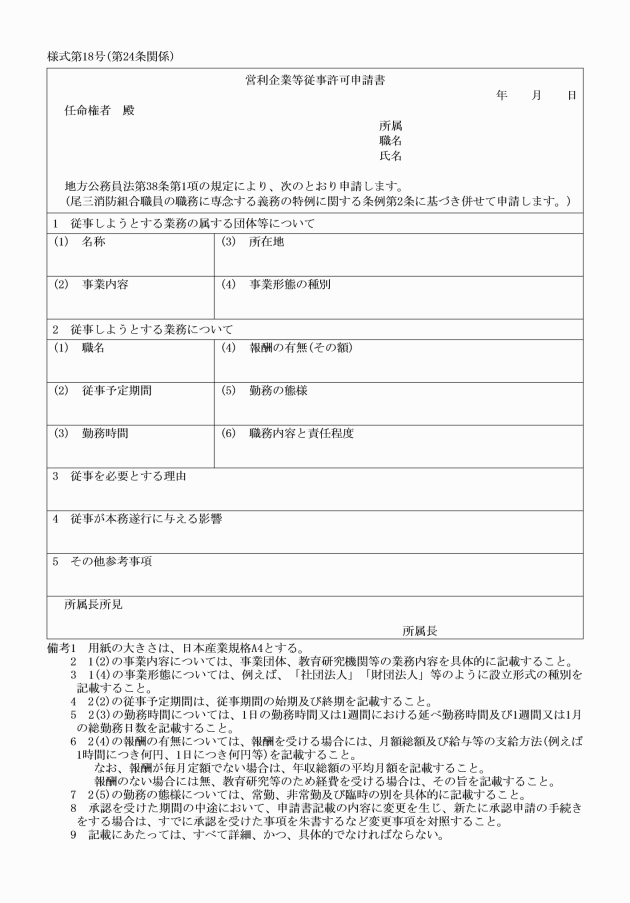

第24条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)に関係書類を添えて任命権者に提出しその許可を受けなければならない。

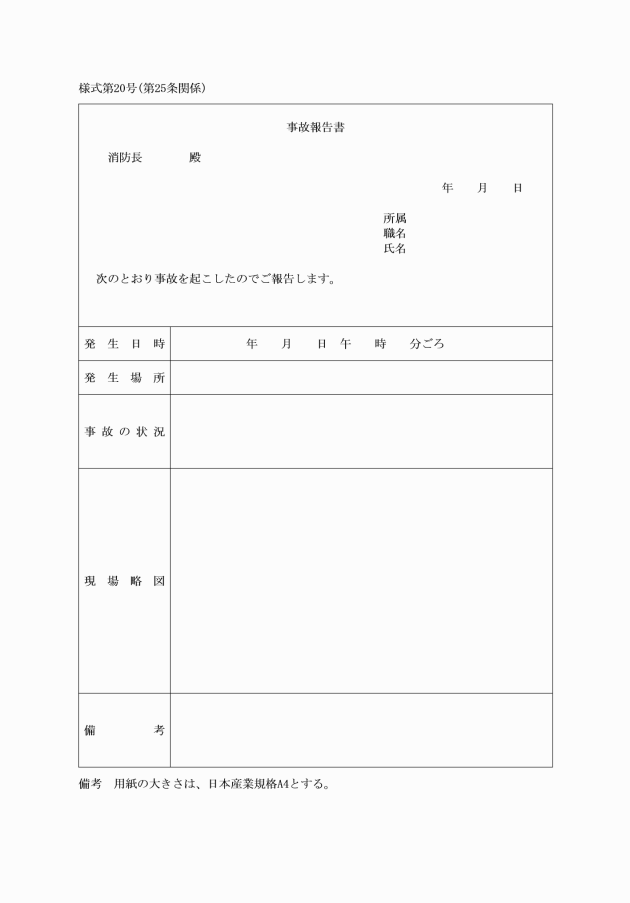

(事故報告)

第25条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは事故報告書(様式第20号)を所属長に提出し、指示を受けなければならない。この場合において、所属長は、その事故が重大であると認めるときは総務課長を経由して消防長に報告しなければならない。

(当直命令)

第26条 職員は、所属長から当直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができない場合は、交替勤務をすることができる。この場合において、当該職員は、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

(当直の勤務時間)

第27条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直

午前8時30分から午後5時15分まで。

(2) 宿直

午後5時15分から翌日午前8時30分まで。

(当直者の職務)

第28条 当直者は、次の事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

2 人員確保のため当直勤務を命ぜられた職員は、必要に応じて出動しなければならない。

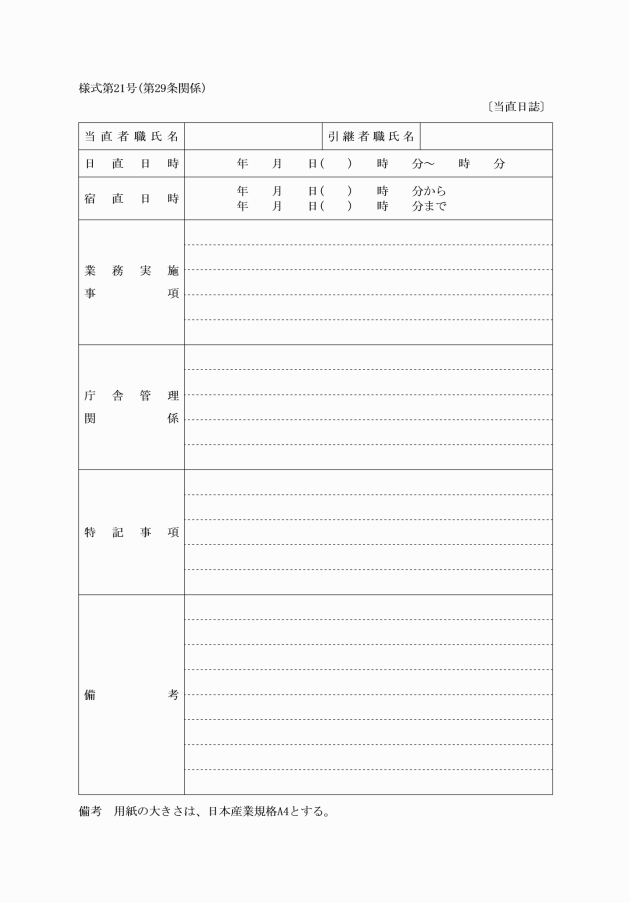

(当直日誌及び事務引継)

第29条 当直者は、次の事項を当直日誌(様式第21号)に記載し、日直者にあっては宿直者に、宿直者は翌朝総務課長(休日及び週休日の場合は日直)に引き継ぐものとする。

(1) 当直者氏名

(2) 取り扱った事件の処理要領

(3) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

第30条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしないよう注意しなければならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等については、別に定める。

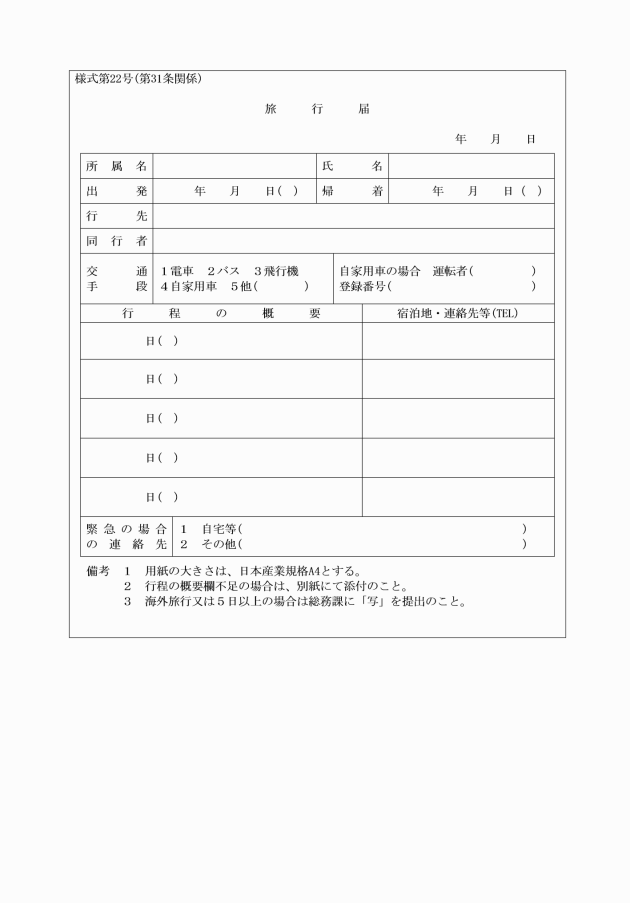

(不在時等の対応)

第31条 職員は、休日、週休日、非番日若しくは休暇等で外出するときは、行き先を明らかにし、連絡がとれるようにしておかなければならない。

2 職員は、県外へ旅行をする場合は、旅行届(様式第22号)を所属長に届け出なければならない。

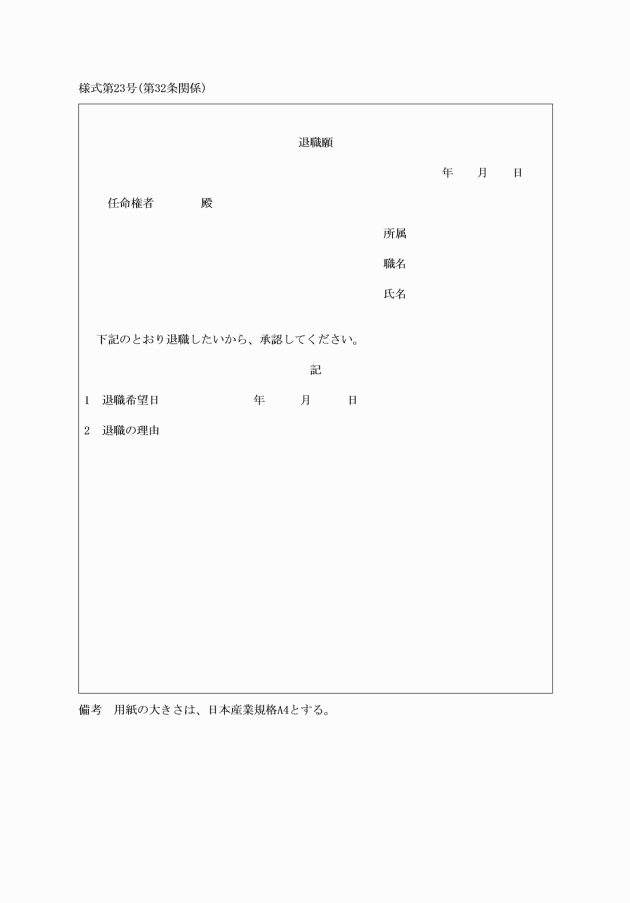

(退職願)

第32条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第23号)を所属長を経由して任命権者へ提出しなければならない。

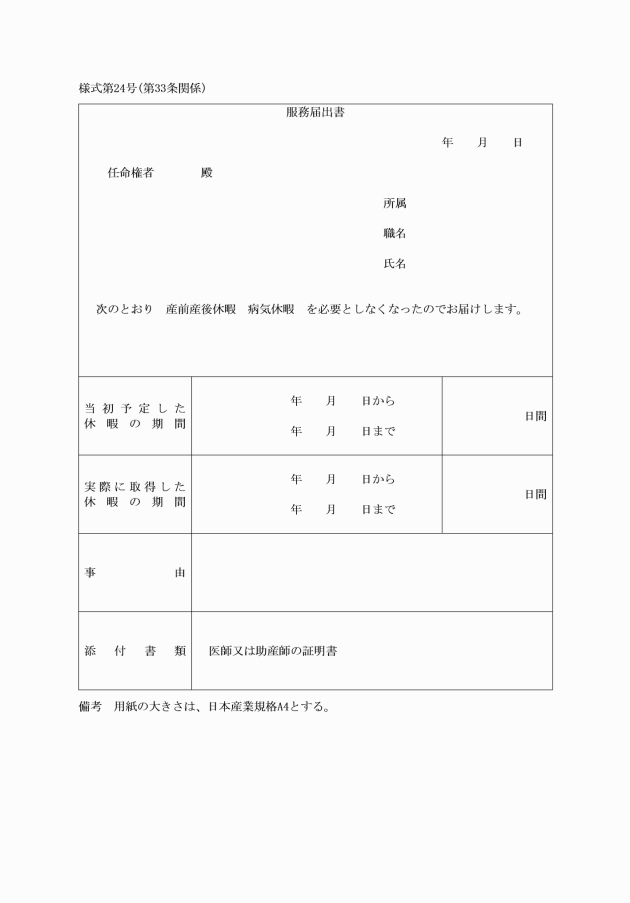

(1) 産後6週間を経過し8週間以内に勤務に服しようとするとき。

(2) 病気のため勤務しないことにつき、承認を受けた期間中に勤務に服しようとするとき。

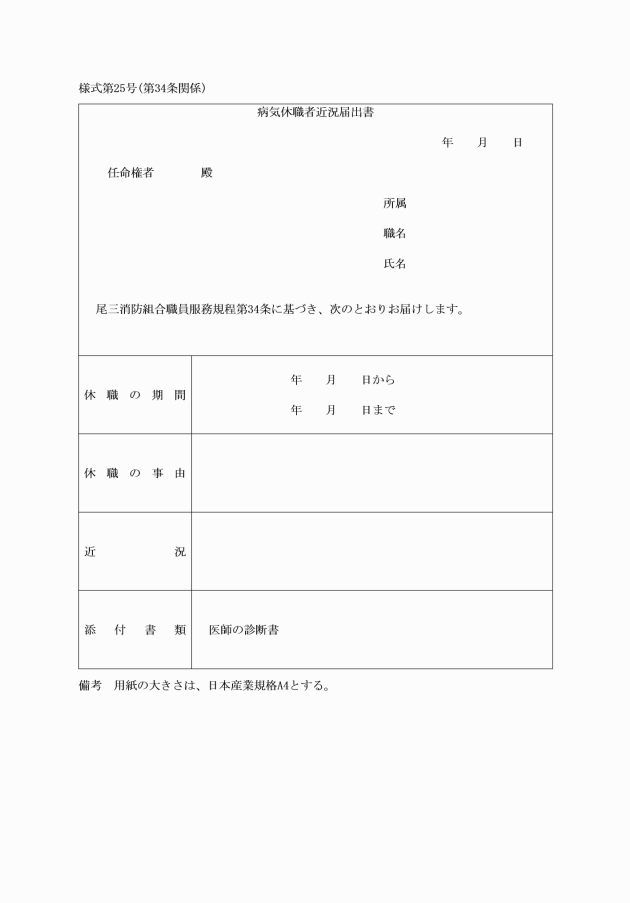

(休職者の状況報告)

第34条 職員は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられている場合においては、休職を命ぜられてから3月ごとに、又は傷病が全治若しくは軽快にして職務に従事できる状態になったときは、速やかに病気休職者近況届出書(様式第25号)に医師の診断書を添付して、提出しなければならない。

2 職員は、法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられた場合において、当該刑事事件に関し裁判所の判決が確定する等事件が完結したときは、速やかに判決文等の写しを添付して報告しなければならない。

(委任)

第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

附則(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年6月16日から施行する。

附則(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年規程第7号)

この規程は、平成27年12月2日から施行する。

附則(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

附則(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。