○尾三消防本部火災調査規程

平成5年3月30日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づいて行う火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定める。ただし、別に定めがある場合を除く。

(調査の目的)

第2条 調査は、全ての火災の原因及び損害を明らかにして、将来の火災予防対策及び警防施策を推進する上に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査とし、次の各号により行うものとする。

(1) 火災原因調査

ア 出火原因 出火場所及び発火源、経過並びに着火物

イ 初期消火等の状況 火災の発見、初期消火及び通報の状況

ウ 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

エ 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助の状況並びに死傷者発生の状況

オ 消防用設備等の状況 消防用設備等の設置及び活用の状況

カ その他必要な事項

(2) 火災損害調査

ア 焼き損害 火災により焼きした物及び熱により破損した物の損害

イ 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損及び汚損等の損害

ウ 死傷者 火災が直接の原因となって死亡し、又は負傷した者

エ その他の損害 前ア~ウ以外の損害(消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。)

(調査の責任)

第4条 調査の責任は、消防長とする。

(調査の着手)

第5条 消防長は、管轄区域内に火災が発生したことを覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査員の指名等)

第6条 消防長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名するものとする。

2 消防長は、調査業務の進行の万全を期するため、調査員の中から主任調査員を指名するものとする。

3 主任調査員の運用については、別に定める。

4 消防長は、必要があると認めるときは、特別消防隊長を長とする調査班を編成し、調査に従事させるものとする。ただし、必要に応じて調査員以外の職員を調査に従事させることができる。

(調査員の心得)

第7条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火災の現象、関係法令、社会の動向、その他調査に必要な知識の習得を図り、調査能力の向上に努めること。

(2) 調査員相互の連絡調整を図り、調査全般の進行を円滑に行うように努めること。

(3) 民事的紛争には関与しないこと。

(4) 警察官と緊密な関係を保ち、相互に協力すること。

(5) り災者に対しては親切を旨とし、関係者(法第2条第4項に定める関係者をいう。以下同じ。)に対する質問は時期を失することなく聴取するように努めること。

(6) 調査に当たって必要があるときは、関係者の承諾又は立会いを得て行うこと。

(7) 調査の経過及びその他参考となる事項は記録し、保存しておくこと。

(調査の原則)

第8条 火災原因調査は、火災の実態を明らかにするために、事実を確認することを主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって行わなければならない。

(火災現場の見分)

第9条 火災現場に出動した全ての消防職員は、消火活動中における火煙の状況、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動を見聞きし、火災原因と疑われる内容のものは、直ちに現場指揮本部に報告するよう努めなければならない。

(現場保存の心得)

第10条 火災現場に出動した全ての消防職員は、出火範囲と認められる場所における消火活動、残火処理、再燃火災防止活動等に際して、細心の注意を払い、調査に支障を及ぼさないよう現場保存に努めなければならない。

(消火活動後の現場保存区域の設定)

第11条 消防長は、消火活動終了後、現場保存の必要があると認めるときは、現場保存区域を定め、次の各号に掲げる処置を行うものとする。

(1) 現場保存区域は、調査上必要とされる最小限度にとどめること。

(2) 現場保存区域は、関係者、その他火災に関係のある者(以下「関係者等」という。)であっても、みだりに出入りさせないよう、なわ張り又は張板等で表示すること。

(3) 現場保存区域は、必要に応じ監視員を置き、保存の万全を図ること。

(4) その他現場保存上、必要な措置を講ずること。

(死者の取扱い)

第12条 調査員は、火災現場において死者を発見したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は前項の報告を受けたときは、所轄警察署長に通報し必要な措置を講ずるものとする。

(出動時における見分)

第13条 調査員、先着消防隊長等は、出動途上、現場到着時及び消防活動時における燃焼物件、燃焼の推移、その他の火災の状況を十分に見分しておかなければならない。

(実況見分)

第14条 調査員は、火災現場を見分するとともに、火災の原因の認定に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 前項の規定により、火災現場を見分し又は資料を収集するときは、努めて関係者等の立会いのもとに行わなければならない。ただし、関係者等の所在が不明で立ち会うことができない場合等は、この限りでない。

4 火災原因の究明に必要な鑑識又は再現実験を行ったときは、鑑識・再現実験調査書(様式第3号)にそのてん末を記載しなければならない。

(記録写真)

第15条 前条第1項の規定により見分を行うときは、火災現場及び見分の内容を明らかにするために、努めて写真による記録を行うものとする。

(現場図面)

第16条 調査員は、実況見分及び関係者等に対する質問等により知り得た事実を基礎として、様式第5号により現場図面を作成しなければならない。ただし、火災の状況により現場図面を必要としないと認めたときは、この限りでない。

(質問)

第17条 調査員等は、関係者等に質問し、原因の認定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定による質問は、強制的な手段を避け、関係者等の任意の申述を得るように努めなければならない。

3 関係者等の伝聞による申述で、調査上必要と認める事項については、その事実を直接経験した者に質問して申述を得るように努めなければならない。

2 前項の規定により、関係者等から申述を記録したときは、当該関係者等に閲覧させ、又は読み聞かせ、記載事項に誤りのないことを認めたときは、質問調査書に署名を求めるものとする。なお、署名を拒否された等の理由で署名が得られない場合は、質問調査書の末尾にその旨を記載し、理由を明らかにしなければならない。

(少年等に対する質問)

第19条 少年(満18歳に満たない者をいう。)又は精神障害者等と認められる者若しくは言語障害者等に対して質問する場合は、保護者等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

(1) 年齢、心情、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合

(2) 立会人をおくことにより事実の申述が得られないと認められる場合

(被疑者に対する質問)

第21条 警察署に留置された放火又は失火の犯罪の被疑者に対して質問する場合は、警察署長の承諾を得た上で、被疑者が検察庁に送致されるまでに行うものとする。

(原因の認定)

第22条 火災の原因は、実況見分、質問、その他の関係資料を総合的に検討して認定するものとし、その立証にあたっては、物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料によりこれを裏付けるものとする。

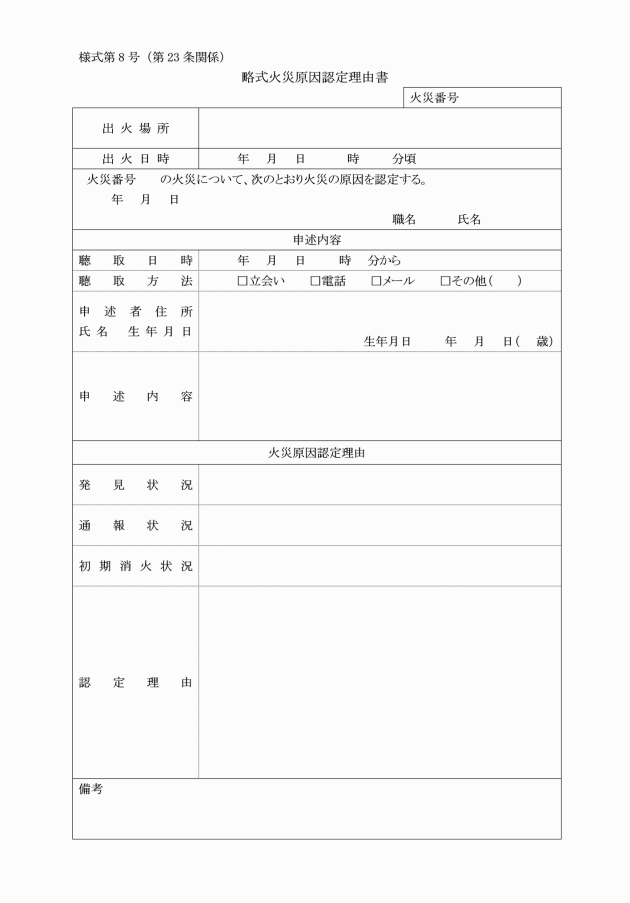

2 前項の規定による火災原因認定理由書には、原因認定の理由及びその経過を系統的かつ明確に記載しなければならない。

3 原因認定は、次の各号のいずれかに応じて報告しなければならない。

(1) 断定 信憑性の高い各資料を総合することにより、全く疑う余地がなく、その原因が極めて具体的かつ科学的に確定される場合

(2) 判定 信憑性の高い各資料を総合することのみでは、具体的かつ科学的にその原因を断定することはできないが、当該資料を基礎として、多少の推理を加えることで、その原因が合理的に判断できる場合

(3) 推定 信憑性の高い各資料によって直接判定はできないが、専門的立場から推理を加えることで、その原因が合理的に推測できる場合

(4) 不明 原因認定の基礎となる資料が全くなく、又は若干の資料があっても証明力が極めて少なく、専門的立場から推理を加えても合理的にその原因を推定することができない場合

(1) 死者が発生していない火災

(2) 出火原因を断定又は判定できる火災

(3) 製造物及び消費生活用品安全法(昭和48年法律第31号)との関連性がないと判断できる火災

(火災損害調査)

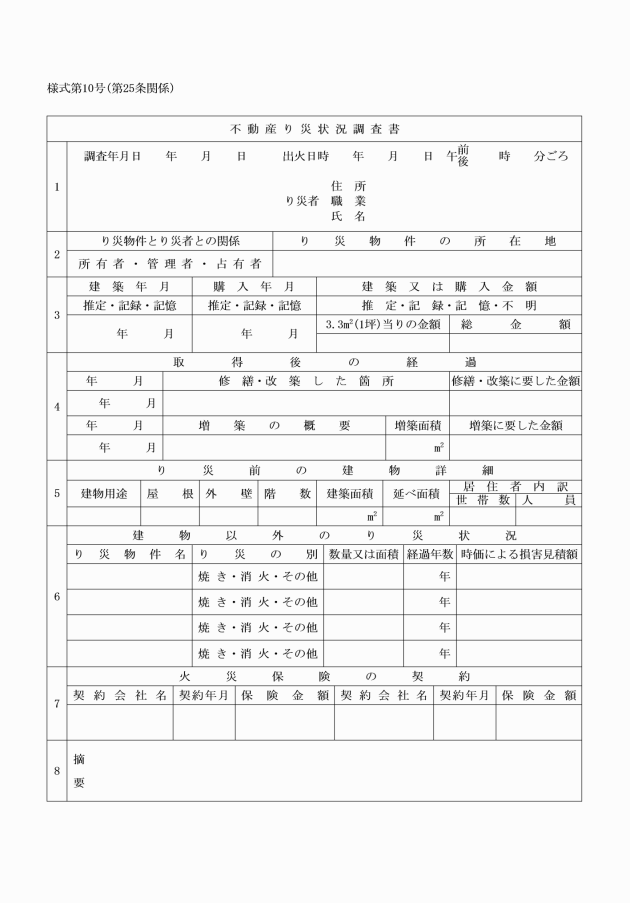

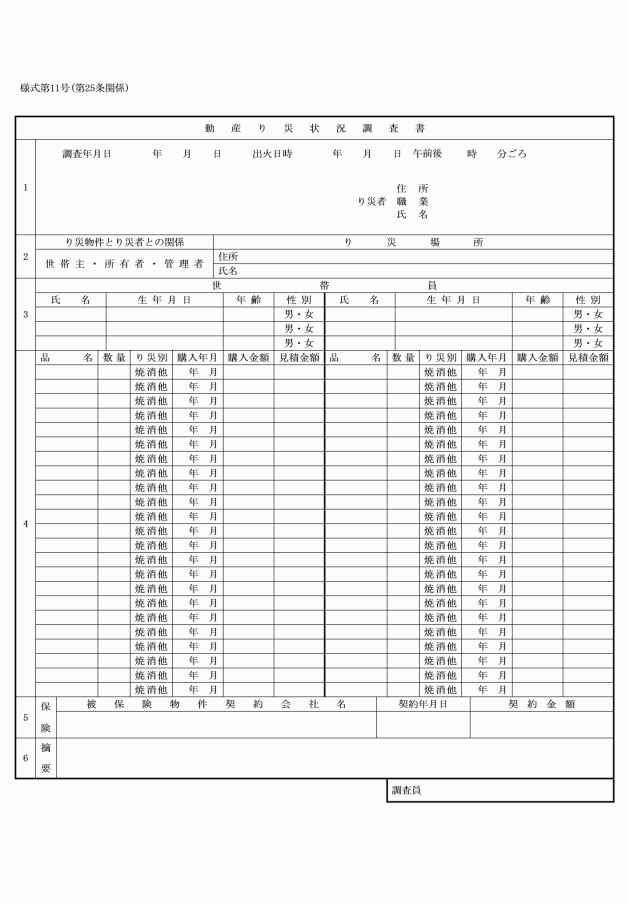

第24条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

2 り災物件の損害額は、り災した当時の時価により算出する。

3 損害額の算定基準は別に定める。

(死傷者調査)

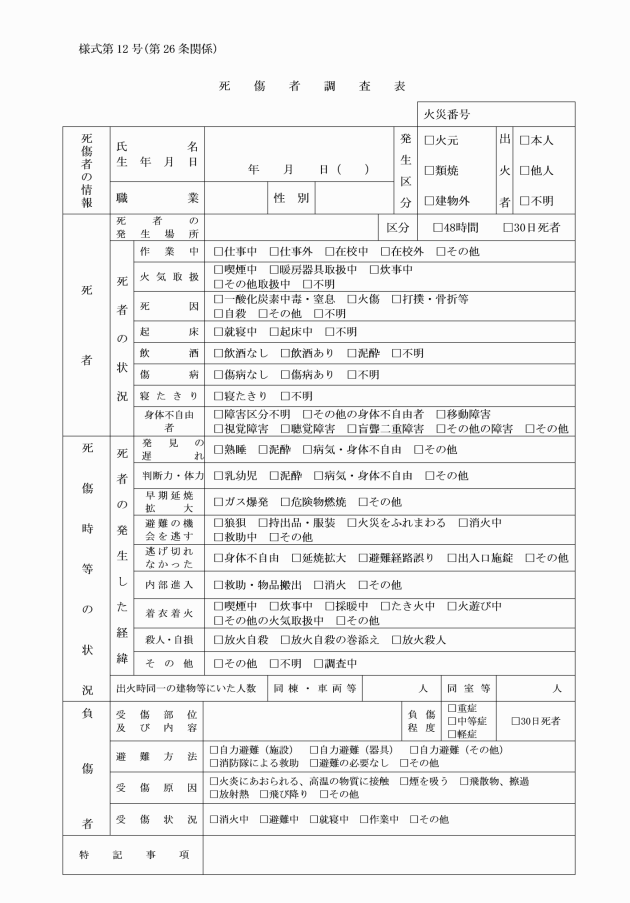

第26条 火災による死傷者が発生したときは、死傷者調査表(様式第12号)を作成しなければならない。

2 火災による死傷者は、火災現場において、火災に直接起因して死亡した者又は負傷した者とする。また、消防職員、消防団員及び消防活動に関係のある者については、火災の覚知から現場を引き揚げるまでに死亡した者又は負傷した者とする。

3 前項の負傷者が、その負傷が直接の原因で48時間以内に死亡したときは、火災による死者とする。また、負傷後48時間を経過して30日以内に死亡した者は、「30日死者」とする。

4 火災による負傷の程度は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 重症 傷病の程度が3週間以上の入院加療を必要とするものをいう。

(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。

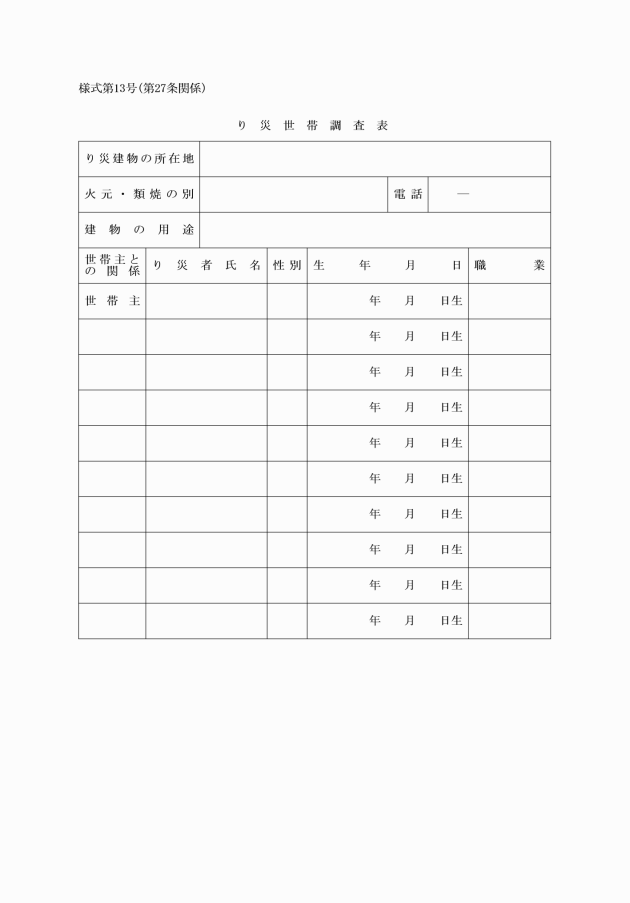

(り災世帯調査)

第27条 火災によるり災世帯があったときは、り災世帯調査表(様式第13号)を作成しなければならない。

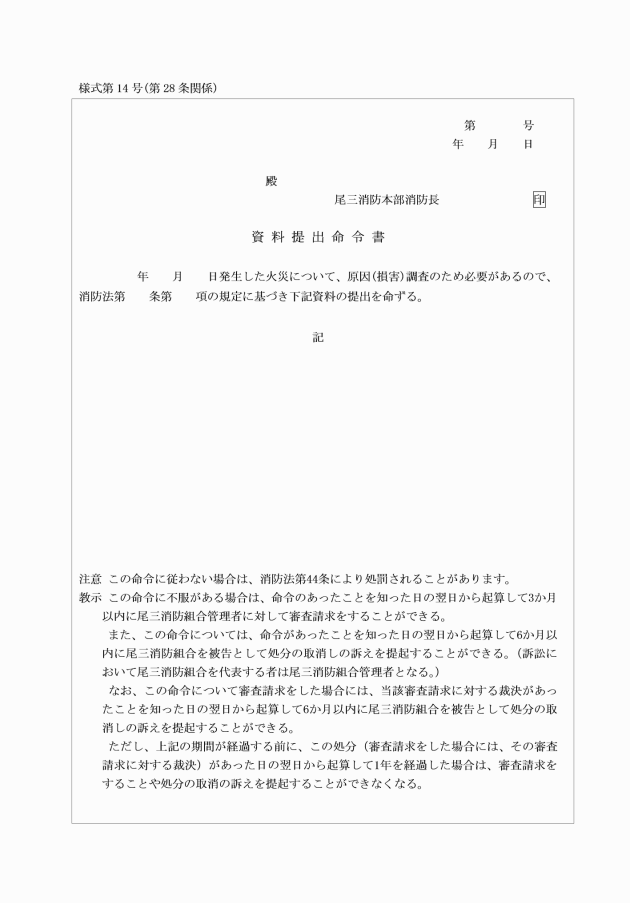

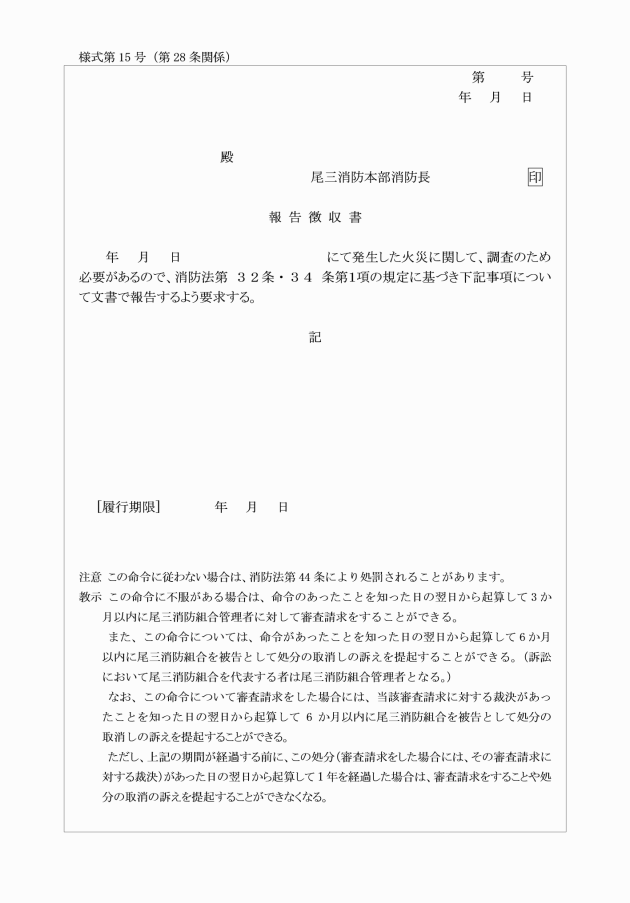

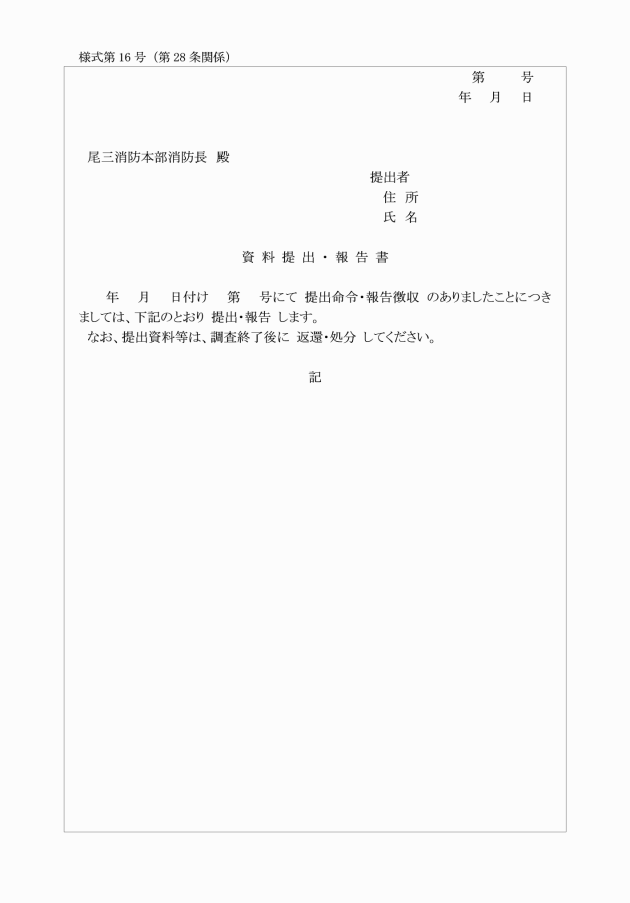

(資料の提出)

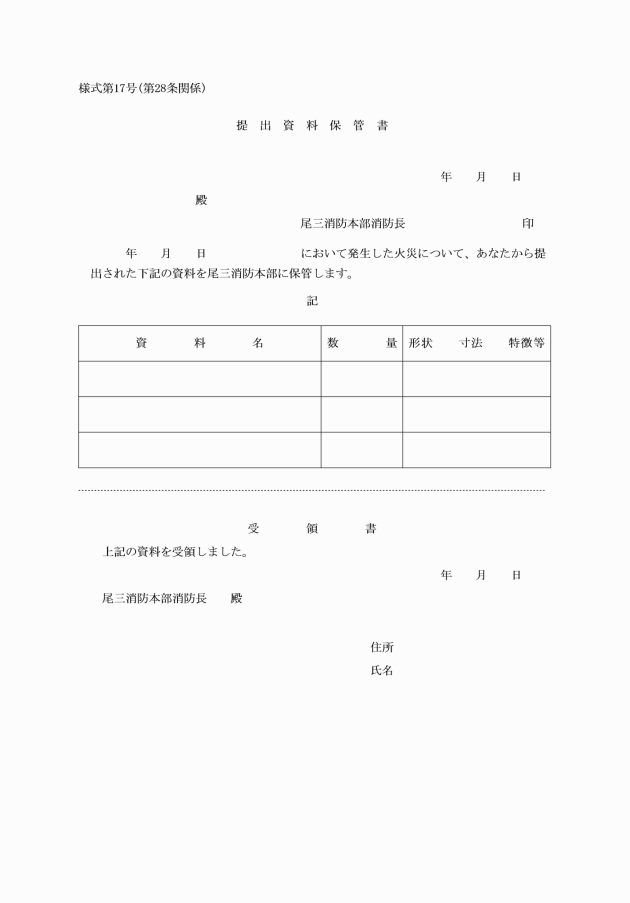

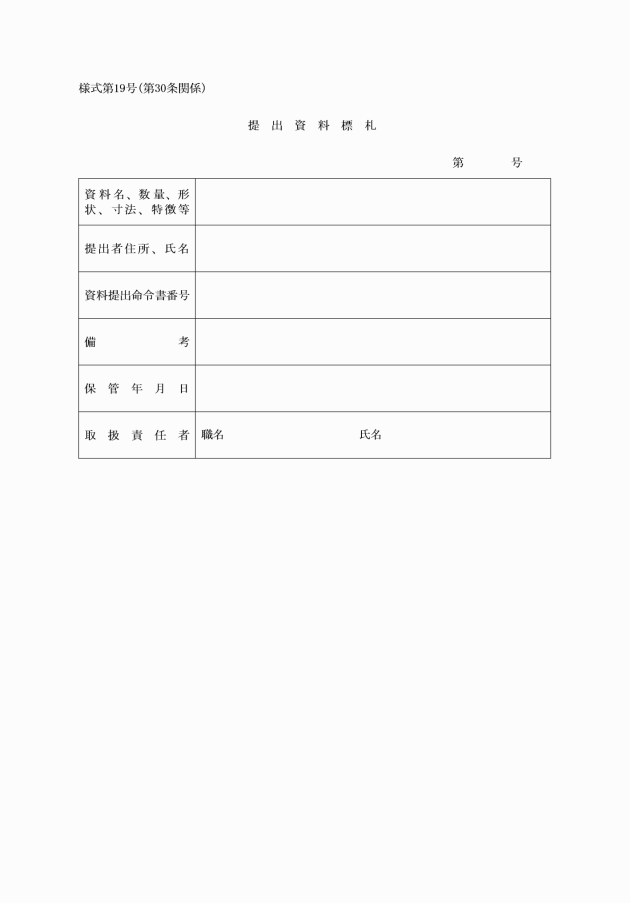

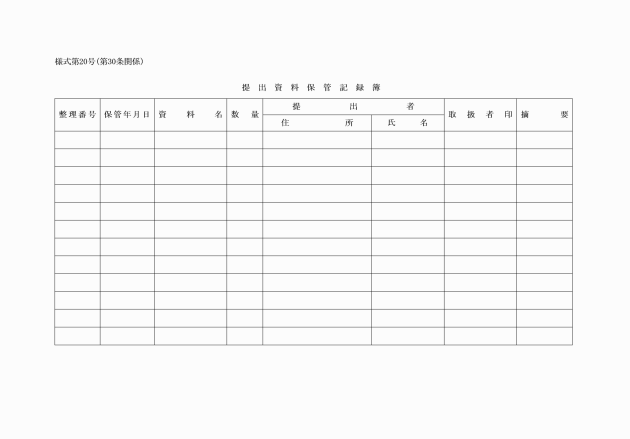

第28条 消防長は、調査のために必要があるときは、関係者等又は火災の原因と疑いのある製品を製造若しくは輸入した者(以下「製造業者等」という。)に対して任意の資料提出又は報告を求めるものとする。

(関係行政機関等に対する照会等)

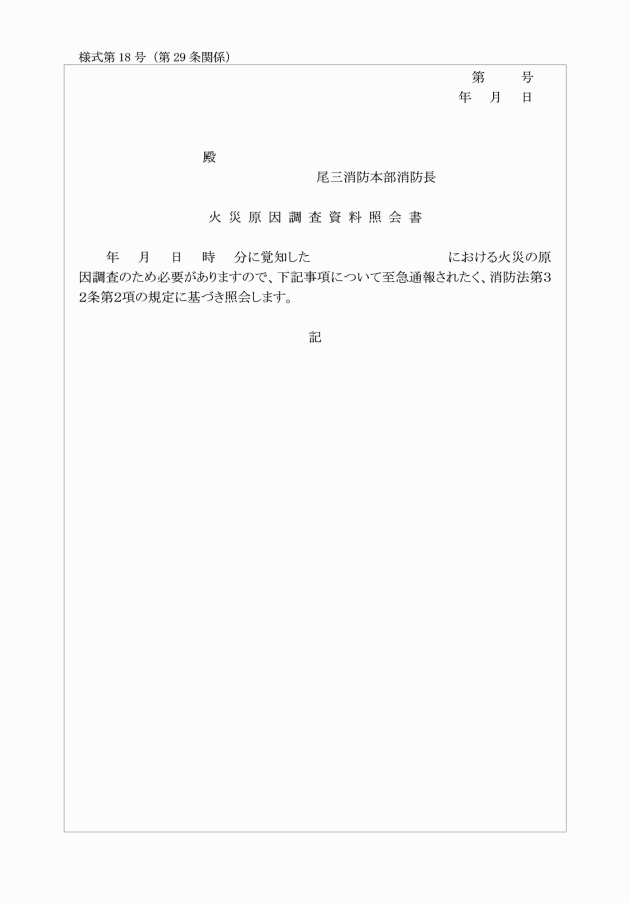

第29条 消防長は、製造業者等から前条第2項の規定による資料提出又は報告徴収が困難と認めるときは、関係のある官公署に対し必要な事項の照会又は消防庁長官に他の消防機関、関係行政機関等が保有する情報の有無を照会することができる。

3 消防長は、警察官に押収された証拠物件を調査する場合は、捜査に支障を及ぼすことのないよう留意しなければならない。

4 官公署等から調査の結果について照会を受けたときは、火災調査報告書の謄(抄)本又は照会事項について回答書類を送付するものとする。

(鑑定等の依頼)

第31条 消防長は、火災原因調査に関し必要があると認めるときは、関係のある官公署又は学識経験者に対して鑑定等を依頼することができる。

(火災即報)

第32条 消防長は、火災の種別、規模、被害等が火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に定める即報基準又は直接即報基準に該当するときは、火災即報を愛知県知事若しくは消防庁長官に報告するものとする。

(火災調査報告)

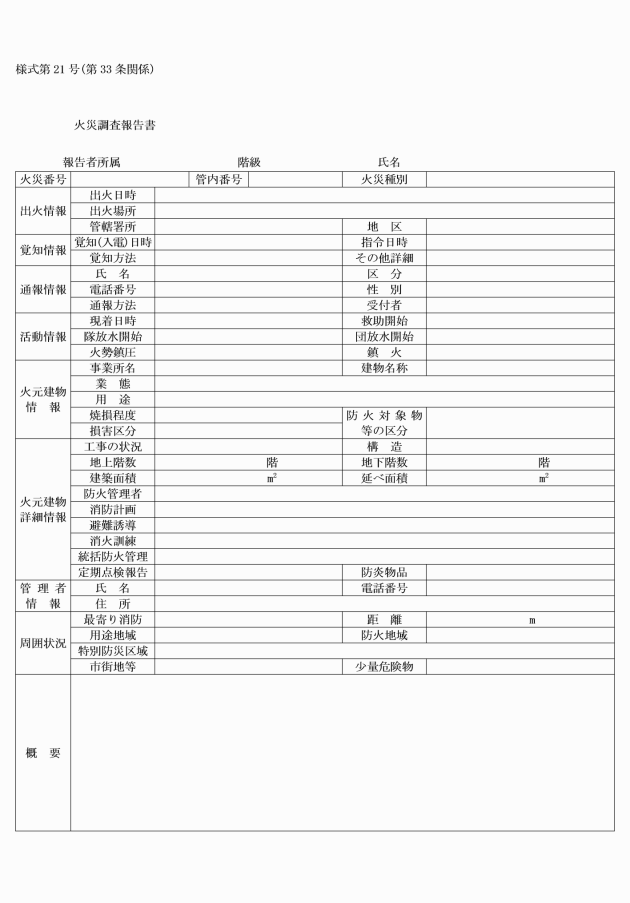

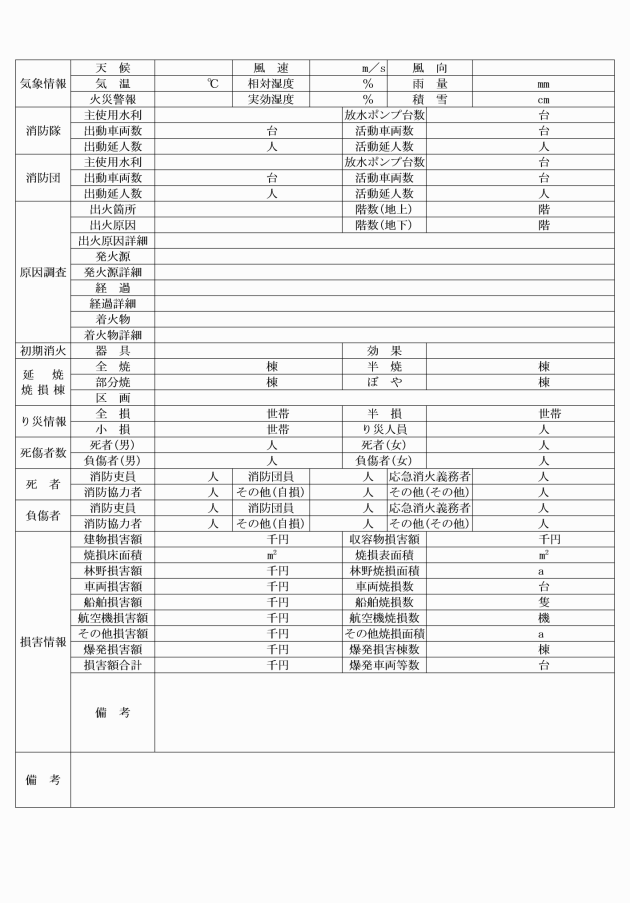

第33条 調査員は、調査を終了したときは、その結果を火災覚知後60日以内に、火災調査報告書(様式第21号)により消防長に報告するものとする。ただし、期間内に調査が終了しないときは、その概要を中間報告し調査終了後速やかに火災調査報告書により報告するものとする。

(1) 火災原因認定理由書

(2) 出動時における見分調査書

(3) 実況見分調査書、鑑識・再現実験調査書

(4) 現場図面

(5) 火災現場写真記録書

(6) 質問調査書

(7) 火災損害額調査表(不動産・動産り災状況調査書)

(8) 死傷者調査表

(9) り災世帯調査表

(10) その他原因の認定又は損害額の根拠となった資料

(調査書類の作成区分)

第34条 調査書類は、次の各号に掲げる区分により作成するものとする。

(1) 1号処理 次のいずれかに該当する火災

ア 建物火災で焼損面積が20平方メートル以上のもの

イ 建物火災で死傷者が発生したもの

(2) 2号処理 次のいずれかに該当する火災

ア 1号処理以外の火災で損害額が計上されるもの

イ 建物火災以外の火災で死傷者が発生したもの

(3) 3号処理 1号処理及び2号処理に該当しない火災

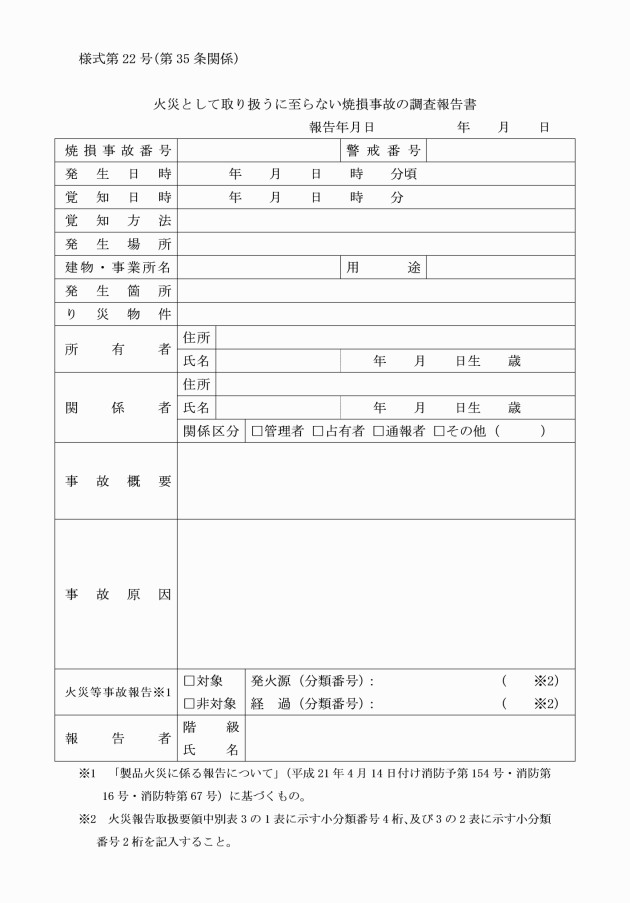

(火災として取り扱うに至らない焼損事故)

第35条 消防長は、第2条の目的に照らし、必要と認めるときは、火災として取り扱うに至らない焼損事故(以下「焼損事故」という。)について調査を行うものとする。

2 焼損事故の調査は、特に必要な場合を除き原因調査に限ることができる。

3 焼損事故の調査を実施した場合、調査員は、火災調査報告に関する規定に準じ、火災として取り扱うに至らない焼損事故の調査報告書(様式第22号)により消防長に報告するものとする。

(火災の証明)

第36条 火災の証明は、尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程(平成2年尾三消防本部規程第2号)により証明する。

(震災に伴う調査)

第37条 消防長は、震災時に発生した火災に対し、必要に応じて組織的な調査体制を確立するものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第38条 消防長は、地震発生直後からの火災状況を勘案し、期間及び地域を限定して「震災に伴う火災」を指定するものとする。

2 震災に伴う火災の指定を受けた調査については、延焼拡大状況及び損害状況調査等の記録に重点をおいた調査活動を実施するものとする。

3 震災に伴う火災については、調査書類の一部省略、報告期限の延長等により事務処理の軽減及び迅速化を図るものとする。

(震災に伴う火災種別等の取扱い)

第39条 震災に伴う火災の焼損範囲等の取扱いのうち、複数の火災が合流し、個々の火災の焼損範囲が明確に区分できない場合は、街区、道路等により便宜的に区分けをして評価するものとする。

2 震災に伴う火災の種別等の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 建物が一部損壊しているが、残存部分が建物としての機能を有している場合は、建物火災として取り扱う。

(2) 倒壊後に焼損したものか判明しない建物については、倒壊後に出火又は出火後に倒壊した場合に関わらず、建物火災として取り扱う。

(3) り災証明発行のための現場調査結果と他の行政機関による倒壊の調査結果の照会から、明らかに火災前に倒壊しているものについては、その他の火災として取り扱う。

(震災に伴う調査活動)

第40条 震災に伴う調査活動は、災害がおおむね終息するまでは情報収集及び火災状況の記録を優先的に行い、災害終息以後は、り災証明発行のための損害状況調査を優先して実施する。

2 り災証明書の早期発行は、以後の災害復旧に不可欠な事務であることから、原因等の現場調査に先立って実施する。

3 将来の行政施策に反映させるため、延焼拡大等の詳細な調査にも着手する。

4 震災に伴う調査の主な項目は、次に掲げるところによる。

(1) 情報収集及び火災状況の記録

(2) り災証明書発行のための損害状況調査

(3) 出火原因及び損害状況の現地調査

(4) 調査結果の集計及び事務処理

(5) 将来の行政施策に反映させる各種調査

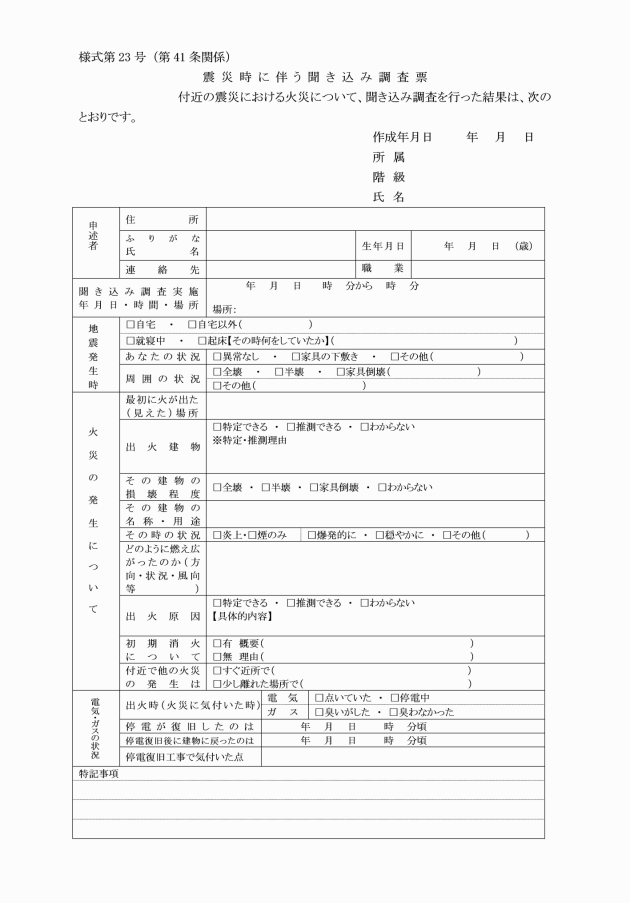

(震災時の関係者等に対する質問)

第41条 震災に伴う火災において、関係者等に対する質問は、震災時に伴う聞き込み調査票(様式第23号)を用いて実施する。

2 出火建物、出火箇所及び出火原因を特定するための貴重な申述内容については、火災調査報告書の概要欄に質問内容を簡略に記入することができる。

(その他必要な事項)

第42条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火災原因損害調査規程(平成27年豊明市消防本部訓令第1号)又は長久手市火災調査規程(昭和59年長久手町消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成6年規程第18号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成6年規程第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成9年規程第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年6月16日から施行する。

附則(平成15年規程第15号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年規程第15号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成24年規程第11号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成27年規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の尾三消防本部火災調査規程に基づいて作成された火災調査報告書等の取り扱いについては、なお従前の例による。

別表(第34条関係)

火災調査報告書 | 出動時における見分調査書 | 実況見分調査書 | 鑑識・再現実験調査書 | 火災現場写真記録書 | 現場図面 | 質問調査書 | 火災原因認定理由書 | 略式火災原因認定理由書 | 火災損害額調査表 (不動産・動産り災状況調査書) | 死傷者調査表 | り災世帯調査表 | その他消防長が必要と認める書類 | |

1号処理 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ― | ◎ | ○ | ○ | ○ |

2号処理 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

3号処理 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |

備考

1 ◎印の書類は、省略することができない。

2 ○印の書類は、火災種別及び焼損程度に応じて省略することができる。

3 2号処理、3号処理のうち、略式火災原因認定理由書を用いる場合は、実況見分調査書、質問調査書及び火災原因認定理由書を省略することができる。