○尾三消防本部消防災害対策本部運用要綱

平成5年12月20日

尾三消防本部要綱第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、尾三消防組合管内(以下「管内」という。)の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、災害応急対策の推進を図るため、組織、非常配備及び職員の非常招集・参集等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 消防災害対策本部

(消防災害対策本部設置基準)

第2条 消防長は、別表第3非常配備基準表に基づき、防災対策室(以下「消防災対本部室」という。)に消防災害対策本部(以下「消防災対本部」という。)を設置し、災害応急対策活動にあたるものとする。

2 消防長は、速やかに消防災対本部を設置するために、必要に応じて消防災害対策本部設置準備体制(以下「消防災対本部設置準備体制」という。)を命ずるものとする。

(消防災対本部の廃止)

第3条 消防長は、災害が発生するおそれが解消し、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、消防災対本部を廃止する。

2 消防長は、消防災対本部設置準備体制の状態で管内に被害がない場合、又は通常の消防体制で対応できる場合は、消防災対本部設置準備体制を解除する。

(消防災対本部の設置及び廃止の公表)

第4条 消防長は、消防災対本部を設置又は廃止したときは、職員又は関係機関に通知するものとする。

(本部長)

第6条 消防災対本部に本部長を置き、消防長をもって充てる。

2 本部長は、消防災対本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

(副本部長)

第7条 消防災対本部に副本部長を置き、次長をもって充てる。

2 次長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幕僚)

第8条 消防災対本部に幕僚を置き、指揮支援担当幕僚は本部担当次長を、指揮作戦担当幕僚は署担当次長をもって充てる。

2 指揮支援担当幕僚は、支援本部部隊、庶務部隊、情報管理部隊及び指令部隊を掌理し、指揮作戦担当幕僚は、尾三大隊、豊明大隊、日進大隊、みよし大隊、長久手大隊及び東郷大隊を掌理する。

(部隊、大隊等)

第9条 部隊及び大隊に大隊長を置き、所属長をもって充て、必要に応じて副大隊長を置き、専門監、指揮監又は副署長をもって充て、中隊長は警防課長、出張所長、消防署予防課長又は消防本部の主幹、課長補佐をもって充てる。

2 大隊長は、本部長の命を受けて部隊及び大隊の事務を掌握し、所属の隊員を指揮監督する。

3 副大隊長は、大隊長を補佐し、所属の隊員を指揮監督する。

4 中隊長は、所属の任務を遂行するとともに、隊員を指揮する。

(隊員)

第10条 隊に隊長及び隊員を置き、大隊長の指揮監督を受けて隊の事務を処理する。

(消防災対本部室の整備)

第11条 消防災対本部の効率的な運用を図るため、消防災対本部室に管内地図、受令機等を備え、情報の収集及び関係機関との連絡等を集中的に管理し、迅速かつ的確な応急対策の実施体制を整えなければならない。

(防災編成)

第12条 消防課長は、消防長の命を受け、毎年4月1日に防災編成表(様式第1号)を作成し、職員に周知しなければならない。なお、年度途中に異動があった場合は、随時変更して職員に周知しなければならない。

第3章 災害対策会議

(災対会議)

第13条 本部長は、消防災対本部を設置したときは、必要に応じて災害対策会議(以下「災対会議」という。)を招集する。

2 副本部長及び幕僚及び大隊長は、災対会議の招集を必要と認めるときは、本部長にその旨申し出ることができる。

(災対会議の運営)

第14条 災対会議は、本部長、副本部長及び幕僚並びに大隊長をもって構成する。

2 災対会議の議事は、本部長が統括する。

3 大隊長は、所管事項について災対会議に必要な資料を提出するものとする。

4 大隊長は、必要により所属の隊員を伴って災対会議に出席することができる。

(協議事項)

第15条 災対会議は、次の掲げる事項について協議するものとする。

(1) 消防災対本部及び非常配備体制の切替え、廃止等に関すること。

(2) 災害情報、被害状況の分析とそれに伴う応急対策活動の基本方針に関すること。

(3) その他災害対策に関すること。

(決定事項の周知)

第16条 大隊長は、本部長が会議の決定事項のうち隊員に周知を要すると認めたものについては、所属の隊員に速やかに周知徹底を図らなければならない。

(災対会議の庶務)

第17条 災対会議の庶務を処理させるため、事務局を消防課に置く。

第4章 非常配備

(非常配備体制)

第18条 尾三消防本部の非常配備体制は、次の順序により行うものとする。ただし、災害の状況により臨機応変の体制をとることができる。

(1) 非常配備準備体制

通常の消防体制をもってあたるもので、状況により非常配備体制へ円滑に移行できる体制とする。

(2) 第1非常配備

非常配備準備体制及び必要職員をもってあたるもので、直ちに第2非常配備に移行できる体制とする。

(3) 第2非常配備

職員の概ね半数の人員をもってあたるもので、事態の推移に伴い速やかに第3非常配備に切り替えるものとし、切り替え前においても高度の活動ができる体制とする。

(4) 第3非常配備

全職員をもってこれにあたり、完全な非常体制とする。

(非常配備の基準)

第19条 非常配備の基準は、非常配備基準表(別表第3)による。

(所属長勤務時間中における非常配備の対応)

第20条 大隊長は、非常配備の基準に該当する事項(以下「配備基準事項」という。)を覚知したときは、消防長に報告し、消防長の指示で非常配備体制をとるものとする。

(所属長勤務時間外における非常配備の対応)

第21条 指揮監は、配備基準事項を覚知した場合は、直ちに消防長に報告し、消防長の指示により必要な非常配備体制をとらなければならない。

(非常配備の伝達)

第22条 消防長は、非常配備を命じたときは、庁舎放送等で職員に周知する。

2 所属長は、非常配備の指示を受けたときは、直ちにその区分、編成にしたがい、隊員を招集し、万全な防災体制をとらなければならない。

第5章 非常招集及び非常参集

(非常招集)

第23条 消防長は、非常配備基準表に基づき、毎日勤務者及び変則毎日勤務者並びに交替制勤務者のうち週休者及び非番者(以下「週休者等」という。)に非常招集を命ずるものとする。

2 年次有給休暇の職員及び特別休暇の職員は、消防長が特に必要と認めた場合に非常招集を命ずるものとする。

(応招集等)

第24条 非常招集を受けた職員は、速やかに勤務公署又は指定された場所に応招しなければならない。

2 職員は、非常配備基準表に基づく災害を覚知したとき又は災害が発生するおそれのある場合は、非常招集の命令を待つことなく、前項に準じて参集しなければならない。

3 非常招集を受けた職員は、消防長に登庁予定時刻を申告しなければならない。なお、非常招集受信時に職員が不在の場合は、非常招集を覚知したときに、直ちに対応について指示を受け、必要に応じて登庁予定時刻を申告した後、登庁しなければならない。

4 職員は、応招する場合は、その経路における被害状況等を収集し、登庁後、直ちに所属長に報告するものとする。この場合、所属長は、各所属ごとに被害状況等を取りまとめ、10分単位で消防災対本部に報告するものとし、この報告要領は、非常参集の場合に準用する。

5 職員は、休日又は非番日等においても、非常招集に応じられるよう心掛けなくてはならない。

(非常参集)

第25条 職員は、非常配備基準表に基づき、参集するものとする。

(応招集状況の記録)

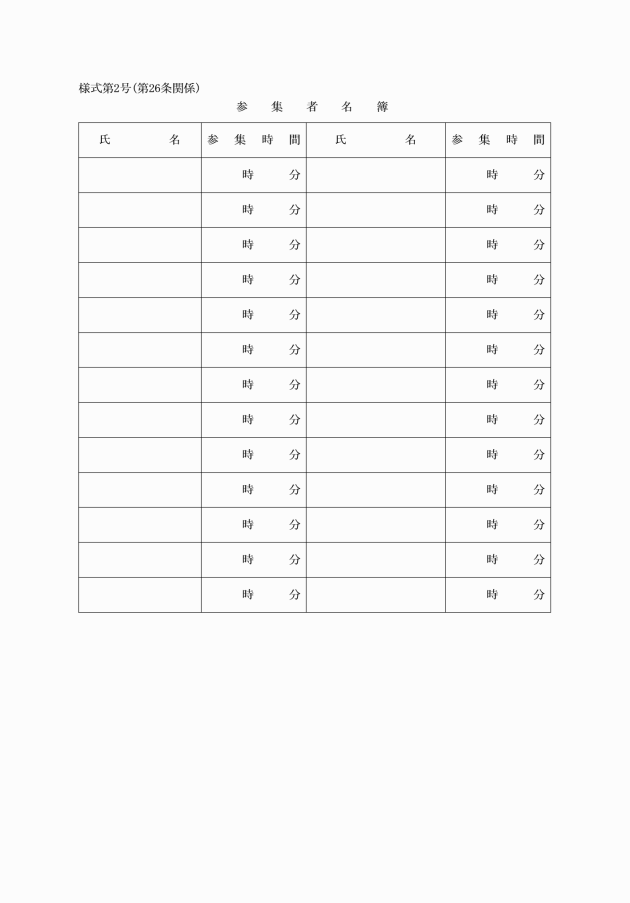

第26条 所属長は、参集した職員の状況を参集者名簿(様式第2号)に記録するとともに、消防長に報告しなければならない。

(招集計画等)

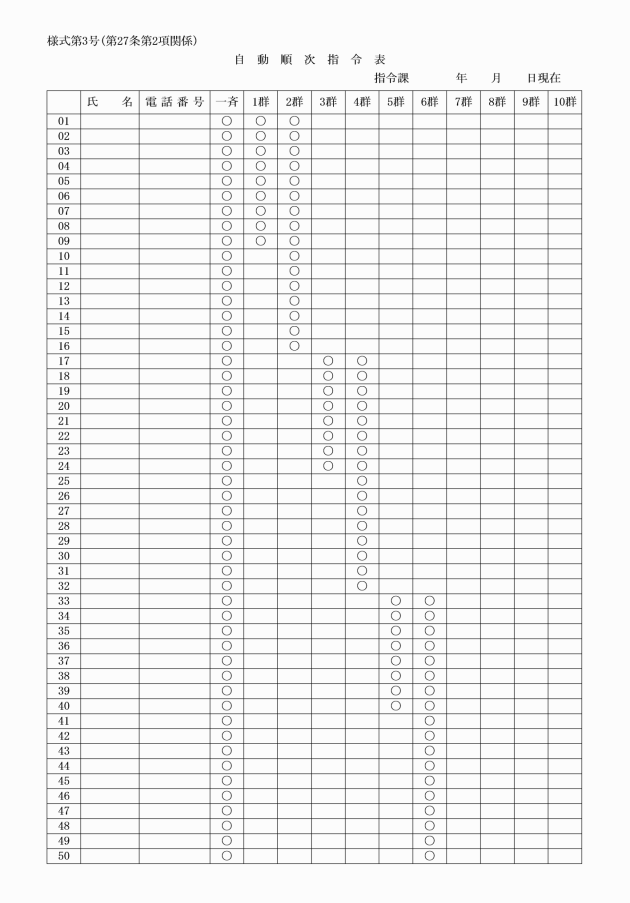

第27条 職員の招集は、指令課からの招集連絡の方法と各所属単位での招集連絡の方法とし、その選択は、災害の発生状況及び出動状況を勘案し、指令課長の判断により実施するものとする。

なお、各所属単位で招集連絡を実施する場合は、指令課長は、参集場所等を指定して実施しなければならない。

2 指令課長は、消防長の命を受け、毎年4月1日に自動順次指令表(様式第3号)を作成し、職員に周知しなければならない。なお、年度途中に異動があった場合は、随時変更して職員に周知しなければならない。

3 指令課長は、自動順次指令招集に関する訓練を、毎年度1回以上実施しなければならない。

第6章 通信統制

(無線統制)

第28条 消防長は、無線の混信と混乱を防止し、有効適切な交信を確保するため、必要に応じ無線統制を実施することができる。

2 無線統制された各局は、災害情報、活動状況又は消防災対本部からの呼び出し以外は発信してはならない。ただし、緊急事案に限り発信することができるものとする。

(通信体制)

第29条 災害時の指令課と署所間及び各市町との通信体制は、消防専用線、一般電話、携帯電話及び消防無線があるが、一般電話及び携帯電話は、同時使用による使用不能状態が、また、消防無線も活動隊の同時使用による輻湊が、さらに消防専用線の断線も予測されるため、消防活動に必要な通信手段の確保にあたっては、消防長の命令を最優先として対応するとともに、簡潔明瞭な通信に努めなくてはならない。

2 災害時の通信手段の確保のため、職員所有の携帯電話、アマチュア無線機、受令機等は、あらかじめ登録するものとし、消防長は、必要に応じて通信機器の提供を要請するものとする。

第7章 関係機関との協力

(消防団との協力)

第30条 災害現場活動及び鎮火後の措置等は、各市町消防団と緊密な連絡、協調を図るものとする。

(関係機関)

第31条 災害応急対策に係る連絡機関は、災害時の連絡機関一覧表(別表第4)に掲げる関係機関とする。

第8章 雑則

(その他必要な事項)

第32条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則(抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年6月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年5月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年3月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年9月4日から施行する。

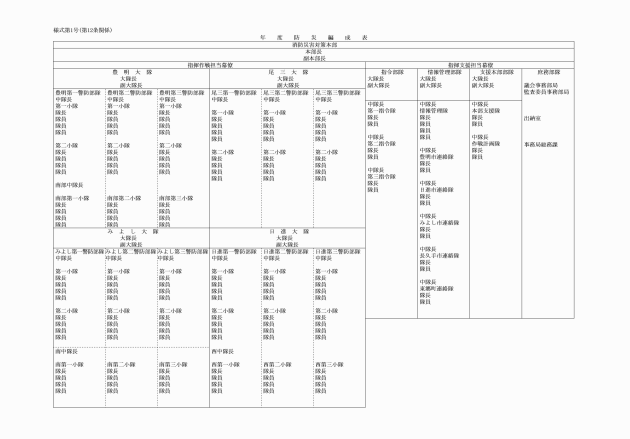

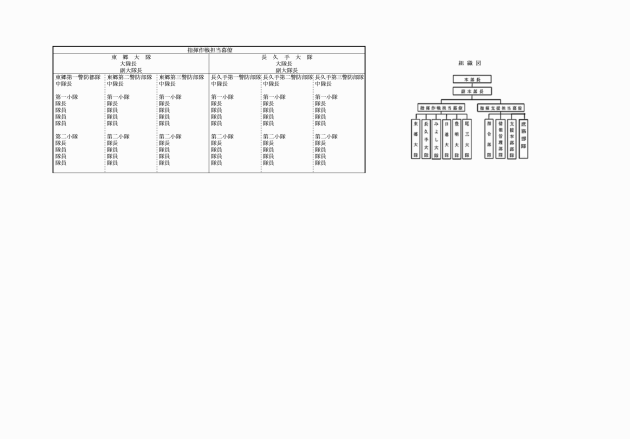

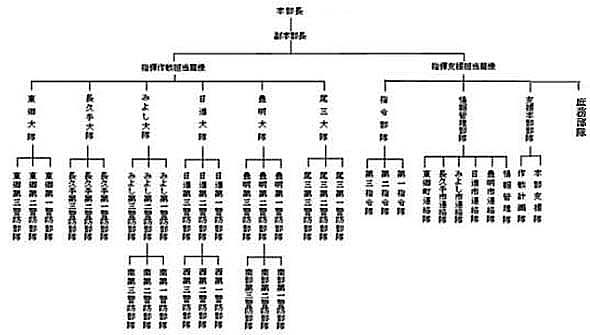

別表第1(第5条関係)

消防災害対策本部組織図

別表第2(第5条関係)

消防災害対策本部任務分担表

区分 | 事務分担 |

支援本部部隊 (消防課) | 1 消防災対本部の設置及び廃止に関すること。 2 非常配備及び防災編成に関すること。 3 災対会議の庶務に関すること。 4 気象情報及び災害情報の受領伝達に関すること。 5 官公庁等関係機関との連絡調整に関すること。 6 消防車両の点検整備に関すること。 7 受付、伝令に関すること。 8 他の部隊に属さないこと。 |

庶務担当 (総務課) | 1 重要書類の保管に関すること。 2 職員の公務災害補償に関すること。 3 職員の給与、給食に関すること。 4 防災資器材の輸送に関すること。 5 消防車両等の燃料の確保及び補給に関すること。 6 その他庶務に関すること。 |

情報管理部隊 (予防課) | 1 管内巡視に関すること。 2 情報収集に関すること。 3 被災状況の調査統計に関すること。 4 災害に関する各種情報の広報に関すること。 5 その他情報連絡に関すること。 |

指令部隊 (指令課) | 1 通信施設の防護及び機能保持に関すること。 2 職員の招集の連絡に関すること。 3 被害状況の調査記録に関すること。 4 被害状況、各種情報の報告に関すること。 5 その他指令に関すること。 |

大隊 (消防署) | 1 防災活動等消防隊の運用に関すること。 2 人命救助、救急活動に関すること。 3 警戒及び水防活動に関すること。 4 危険箇所の巡視に関すること。 5 その他防災に関すること。 |

別表第3(第19条関係)

非常配備基準表

区分 | 配備内容 | 配備基準 | 組織体制 | 配備人員 |

非常配備準備体制 | 気象状況を見守りつつ、状況により速やかに非常配備体制に移行ができる体制とする。 | (風水害) 1 名古屋地方気象台が発表する大雨警報、洪水警報、暴風警報が発令された場合において、消防長が第1非常配備をとる必要がないと判断したとき。 2 本部職員勤務時間外に第1非常配備に切り替える必要が生じたときは、指揮監は消防課と協議調整し、消防長に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。 (その他) 消防長が必要と認めたとき。 | 通常の消防体制 | 通常の勤務体制 本部職員勤務中は、消防課職員が警戒待機し、本部職員勤務外にあっては、職員は自宅待機とする。 |

第1非常配備 | 災害に対する警戒及び情報収集活動のために配備するもので、状況によりさらに高度の配備体制に移行できる体制とする。 | (風水害) 1 名古屋地方気象台が発表する次の警報のいずれかが管内に発表され、かつ小規模な災害が発生するおそれがあるとき。 (1) 大雨警報 (2) 洪水警報 (3) 暴風警報(台風によるもの) 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (地震災害) 1 管内において気象庁が発表する震度4の地震が発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (国民保護計画) 1 武力攻撃事態等に対処するもので、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町は担当課(室)体制、みよし市は第1次体制となったとき。 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (その他) 消防長が必要と認めたとき。 | 消防災害対策本部設置準備 (消防課内に事務局設置) | 各所属長のほか次の職員とする。 (1) 交替制勤務の当務職員 (2) 消防課職員 (3) 毎日勤務の職員(消防長が命じた職員) (4) 消防長が招集を命じた職員 |

第2非常配備 | 災害応急対策を実施しつつ、事態の推移を警戒するために配備するもので、状況により速やかに第3非常配備に切り替えるものとし、切り替え前においても高度の活動ができる体制とする。 | (風水害) 1 名古屋地方気象台が発表する次の警報のいずれかが管内に発表され、かつ相当規模の災害が発生又は発生するおそれがあるとき。 (1) 大雨警報 (2) 洪水警報 (3) 暴風警報(台風によるもの) 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (地震災害) 1 管内において気象庁が発表する震度5弱の地震が発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (国民保護計画) 1 武力攻撃事態等に対処するもので、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町は緊急事態連絡(室)体制、みよし市は第2次体制となったとき。 2 その他消防長が必要と認めたとき。 (その他) 消防長が必要と認めたとき。 | 消防災害対策本部設置 (防災対策室) | 上記の職員のほか次の職員とする。 (1) 交替制勤務の非番職員の概ね半数(状況に応じて週休職員)(注1) (2) 毎日勤務の職員の概ね半数 (3) 消防長が招集を命じた職員 |

第3非常配備 | 大規模な災害が発生又は発生するおそれのある場合で、状況により直ちに全活動ができる完全な体制とする。 | (風水害) 管内において大規模な災害が発生又は発生するおそれがあるとき。 (地震災害) 1 管内において気象庁が発表する震度5強以上の地震が発生したとき。 2 管内において大規模な災害が発生又は発生するおそれがあるとき。 (国民保護計画) 武力攻撃事態等に対処するもので、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町は国民保護対策本部体制、みよし市は第3次体制となったとき。 (その他) 消防長が必要と認めたとき。 | 消防災害対策本部設置 (防災対策室) | 全職員 |

(注1) 非番職員及び週休職員の招集要領は、防災編成表による1小隊をひとつの単位として必要に応じて招集する。

別表第4(第31条関係)

災害時の連絡機関一覧表

関係機関名 | 住所 | 電話番号 |

豊明市役所 | 豊明市新田町子持松1―1 | 0562―92―1111 |

日進市役所 | 日進市蟹甲町池下268 | 0561―73―7111 |

みよし市役所 | みよし市三好町小坂50 | 0561―32―2111 |

長久手市役所 | 長久手市岩作城の内60―1 | 0561―63―1111 |

東郷町役場 | 東郷町大字春木字羽根穴1 | 0561―38―3111 |

愛知県防災安全局防災部消防保安課 | 名古屋市中区三の丸3―1―2 | 052―954―6195 |

名古屋市消防航空隊 | 西春日井郡豊山町豊場 名古屋飛行場内 | 8時45分から17時30分まで |

0568―54―1190 FAX0568―28―0721 | ||

17時30分から8時45分まで | ||

052―961―0119 FAX052―953―0119 | ||

名古屋市消防局消防部消防課(緊急消防援助隊) | 名古屋市中区三の丸3―1―1 | 052―972―3557 |

愛知県西三河県民事務所 豊田庁舎豊田加茂防災安全グループ | 豊田市元城町4―45 | 0565―32―7493 |

愛知県尾張県民事務所 | 名古屋市中区三の丸2―6―1 | 052―961―7211 |

愛知県豊田加茂建設事務所 | 豊田市常盤町3―28 | 0565―35―1311 |

愛知県尾張建設事務所 | 名古屋市中区三の丸2―6―1 | 052―961―7211 |

愛知県衣浦東部保健所 みよし駐在 | みよし市西陣取山90 | 0561―34―4811 |

愛知県瀬戸保健所 豊明保健分室 | 豊明市沓掛町石畑142―20 | 0562―92―9133 |

愛知県豊田警察署 | 豊田市錦町1―59―1 | 0565―35―0110 |

愛知県愛知警察署 | 東郷町白鳥2―1―8 | 0561―39―0110 |

愛知中部水道企業団 | 東郷町大字和合字北蚊谷212 | 0561―38―0030 |