○尾三消防組合職員の人事評価実施要綱

平成19年3月26日

尾三消防組合要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の資質と士気の向上を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(種類)

第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価とは、毎年1回、定期的に実施する人事評価をいう。

3 特別評価とは、管理者が必要と認めた場合に実施する人事評価をいう。

4 業績評価とは、尾三消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第2条第6号に規定する業績評価をいう。

5 能力・態度評価とは、規則第2条第5号に規定する能力評価をいう。

(被評価者の範囲)

第4条 人事評価は次に掲げる者を除き、すべての職員について実施する。

(1) 非常勤職員(法第22条の4により採用された職員を除く。)

(2) 休職、病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められる職員

(3) その他管理者が定める職員

2 評価者と被評価者との間に監督関係が発生した日から引き続き勤務期間が6月に満たない職員については、前の評価者となるべき職員と合議のうえ評価を実施するものとする。

(評価の時期及び期間)

第5条 定期評価は、毎年1月1日、特別評価は管理者が指定した日(以下これらを「評価基準日」という。)を基準に実施する。

2 定期評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。

3 特別評価の評価期間は、管理者が定めた期間とする。

(評価区分及び評価要素)

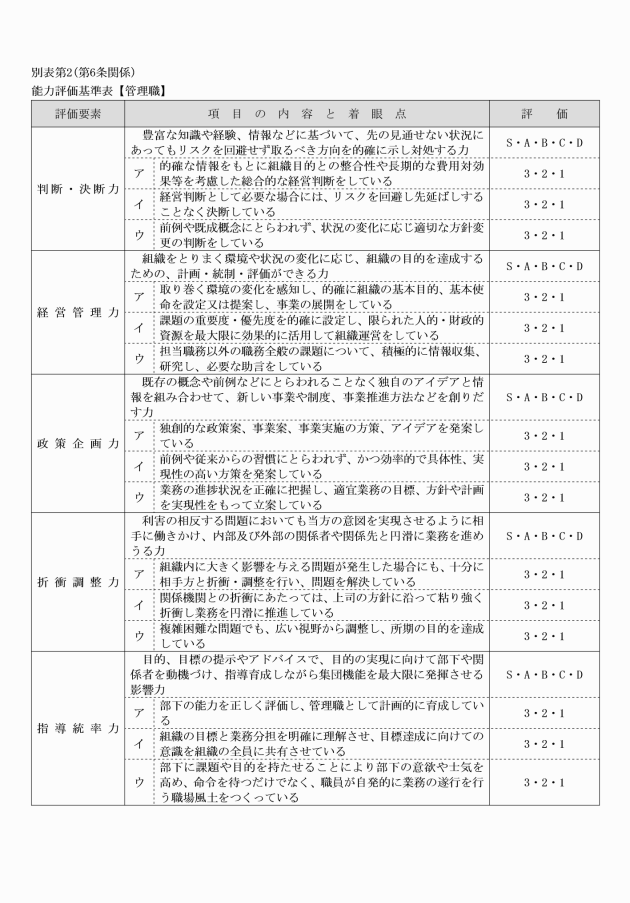

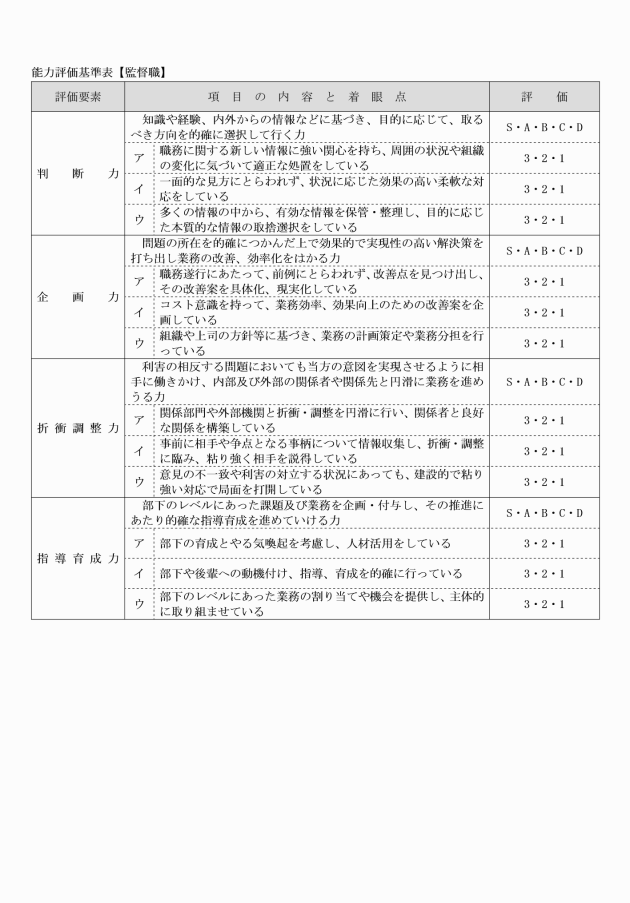

第6条 人事評価の区分は、管理職、監督職及び一般職員の3区分とする。

3 業績、能力及び態度の評価要素のウェイトは次の表のとおりとする。

区分 | 管理職(次長・本部課長・専門監・主幹級) | 監督職(課長補佐・係長級) | 一般職(主査級以下) |

業績 | 40 | 30 | 20 |

能力 | 40 | 40 | 40 |

態度 | 20 | 30 | 40 |

(1) 組合

区分 | 被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 第3次評価者 |

議会・監査 | 書記長 | ― | ― | ― |

書記 | ― | ― | ― | |

出納室 | 会計管理者 | 事務局長 | ― | ― |

出納室長 | 会計管理者 | ― | ― | |

課長補佐以下 | 出納室長 | 会計管理者 | ― | |

事務局 | 事務局長 | ― | ― | ― |

次長 | 事務局長 | ― | ― | |

事務局課長 | 次長 | 事務局長 | ― | |

統括専門監 | 次長 | 事務局長 | ― | |

専門監 | 統括専門監 | 事務局課長 | 次長 | |

主幹 | 専門監 | 統括専門監 | 事務局課長 | |

課長補佐以下 | 主幹 | 専門監 | 統括専門監 |

(2) 消防本部

区分 | 被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 第3次評価者 |

本部 | 消防長 | 管理者 | ― | ― |

次長 | 消防長 | ― | ― | |

消防課 予防課 指令課 | 本部課長 | 次長 | 消防長 | ― |

専門監 | 本部課長 | 次長 | 消防長 | |

主幹 | 専門監 | 本部課長 | 次長 | |

課長補佐以下 | 主幹 | 専門監 | 本部課長 | |

特別消防隊 | 隊長 | 次長 | 消防長 | ― |

指揮監 | 隊長 | 次長 | 消防長 | |

主幹 | 指揮監 | 隊長 | 次長 | |

課長補佐以下 | 主幹 | 指揮監 | 隊長 | |

消防署 | 消防署長 | 次長 | 消防長 | ― |

副署長 | 消防署長 | 次長 | 消防長 | |

署課長 | 副署長 | 消防署長 | 次長 | |

課長補佐以下 | 署課長 | 副署長 | 消防署長 | |

出張所 | 出張所長 主幹 | 副署長 | 消防署長 | 次長 |

課長補佐以下 | 出張所長 主幹 | 副署長 | 消防署長 |

※評価者の区分に職位のない場合は、いない職位を飛ばし、上位の評価者が評価します。

(最終評価者)

第8条 最終評価者は、第3次評価者とする。ただし、第3次評価者のない場合は第2次評価者を最終評価者とし、第3次評価者及び第2次評価者のない場合は第1次評価者を最終評価者とする。

(評価者の責務)

第9条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努め、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導・助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

2 第1次評価者は、被評価者との面談において、当年度の組織課題、目標(以下「目標等」という。)に関し必要な指導・助言を行い、難易度及びウェイトを設定するとともに、被評価者の観察、指導、助言及び育成の結果を把握しておかなければならない。

3 第2次評価者は、職務目標設定表(様式第3号)に記載された目標等を修正する必要があると認められるときは、被評価者との話し合いのうえで、又は第1次評価者に再調整を指示して修正させることができる。

(業績評価)

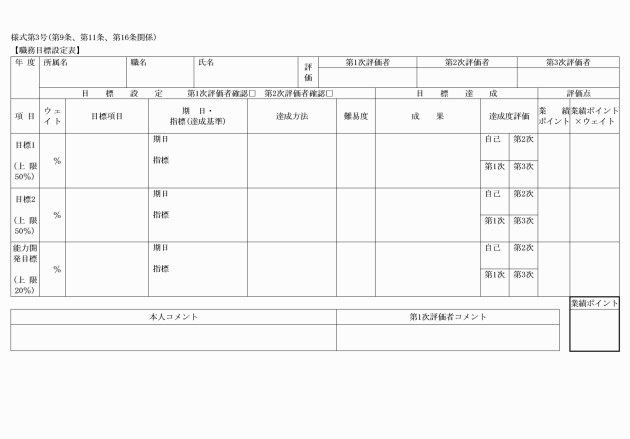

第11条 業績の目標設定は次の手順により行う。

(1) 消防長は、管理者の指示のもと年度当初に当該年度における重点施策を決定し、重点組織目標を示すものとする。

(4) 専門監、指揮監、副署長及び室長(以下「専門監級」という。)は、本部課長級職員から周知された目標等の内容に基づき、4月30日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(5) 主幹、署課長及び出張所長(以下「主幹級」という。)は、専門監級職員の指揮を受け、面談により周知された組織の課題、目標等の内容に基づき、4月30日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(6) 課長補佐級以下の職員は、主幹級職員の指揮を受け、面談により周知された組織の課題、目標等の内容に基づき、5月15日までに職務目標設定表(様式第3号)により目標等の設定を行い、第1次評価者との面談により内容の承認を受ける。

(7) 第1次評価者は、被評価者との面談により承認し、確定した目標ごとに次の表の区分により難易度を設定するとともに、合計が100%となるよう目標1項目につき50%を上限に5%きざみのウェイトを設定する。

難易度 | 躍進 | 前進 | 通常 | |

職位以上 | s1 | a1 | b1 | |

職位通り | 未経験 | s2 | a2 | b2 |

既経験 | s3 | a3 | b3 | |

職位以下 | s4 | a4 | b4 | |

(8) 所属長は、前号により難易度及びウェイトを設定した職務目標設定表を取りまとめ、5月31日までに総務課へ提出する。

(9) 総務課は、前号により提出された職務目標設定表の難易度について、所属間調整及び職位別調整を行い、修正の必要が生じた場合は、その内容を所属長に周知する。

2 業績の達成度評価は次の手順により行う。

(1) 達成度の評価は、次の表の区分により行う。

T1 | 目標を上回る実績(達成度100%超) |

T2 | 目標通りの実績(達成度100%) |

T3 | 目標をほぼ達成した実績(達成度が概ね80%以上) |

T4 | 目標を下回る実績(達成度が概ね60%以上) |

T5 | 目標を顕著に下回る実績(達成度が60%未満、未着手含む) |

(2) 被評価者は、評価基準日以降1月15日までに職務目標設定表により、目標の達成状況についての事実を成果欄に、その事実に応じた評価基準による達成度を達成度評価自己欄に、目標達成課程における要した努力や困難性等評価者に理解を求める内容を本人コメント欄に記入し、第1次評価者との面談を経て、評価者の評価を受ける。

(3) 第1次評価者は、1月20日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、被評価者の本人コメントに対する補足事項及び第2次評価者に伝えておく必要のある内容について第1次評価者コメント欄に記入し、達成度の評価を行う。

(4) 第2次評価者は、1月25日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、達成度の評価を行う。

(5) 最終評価者は、1月31日までにウェイト及び難易度を再度確認したうえで、所属間又は職位別に調整し、評価を決定し、決定した目標ごとの業績ポイントにウェイトを乗じて得た点数を合計し、業績ポイントに記入する。

達成度 難易度 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |

s1 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 |

s2 | 96 | 86 | 76 | 56 | 46 |

s3 | 92 | 82 | 72 | 52 | 42 |

s4 | 88 | 78 | 68 | 48 | 38 |

a1 | 86 | 76 | 66 | 46 | 36 |

a2 | 82 | 72 | 62 | 42 | 32 |

a3 | 78 | 68 | 58 | 38 | 28 |

a4 | 74 | 64 | 54 | 34 | 24 |

b1 | 72 | 62 | 52 | 32 | 22 |

b2 | 68 | 58 | 48 | 28 | 18 |

b3 | 64 | 54 | 44 | 24 | 14 |

b4 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 |

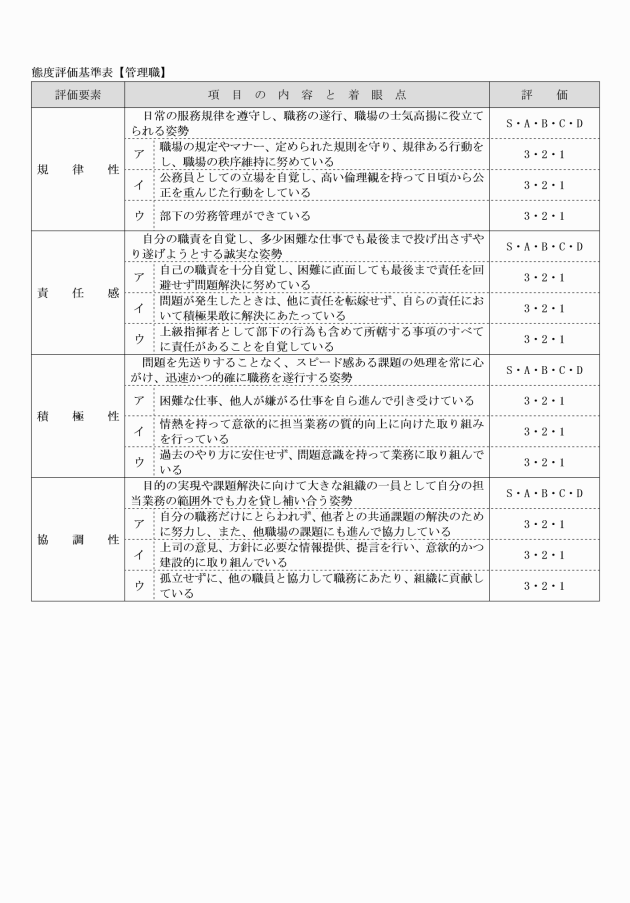

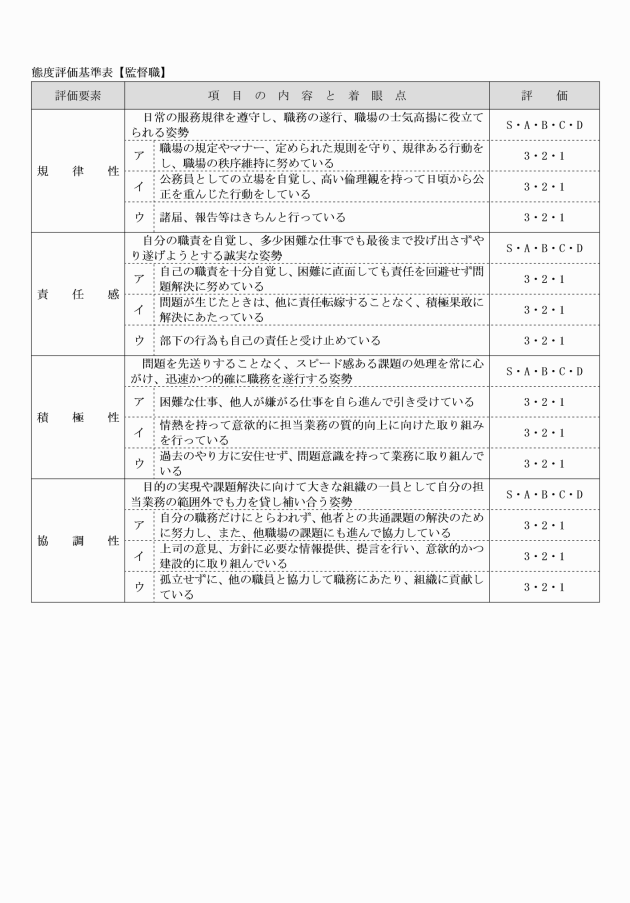

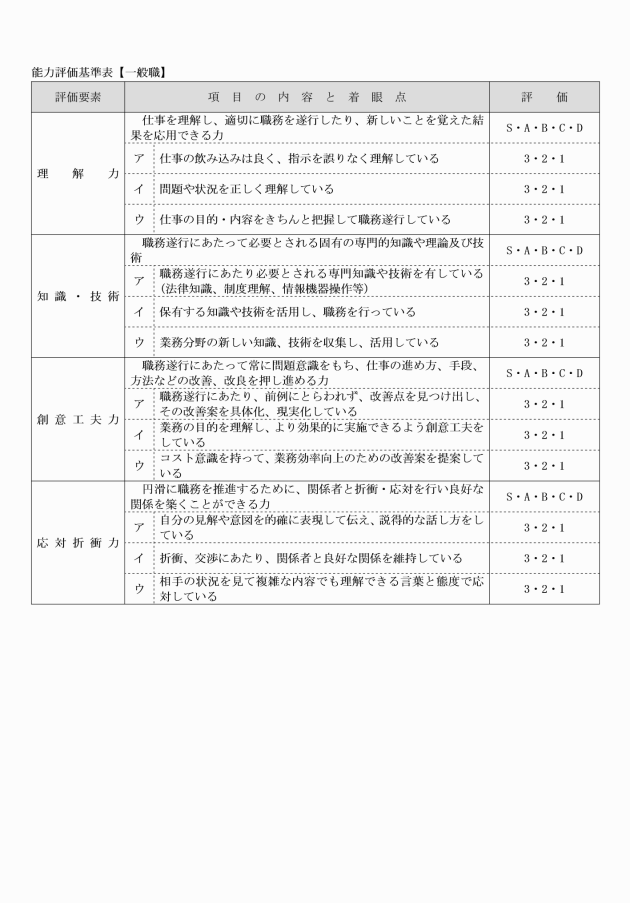

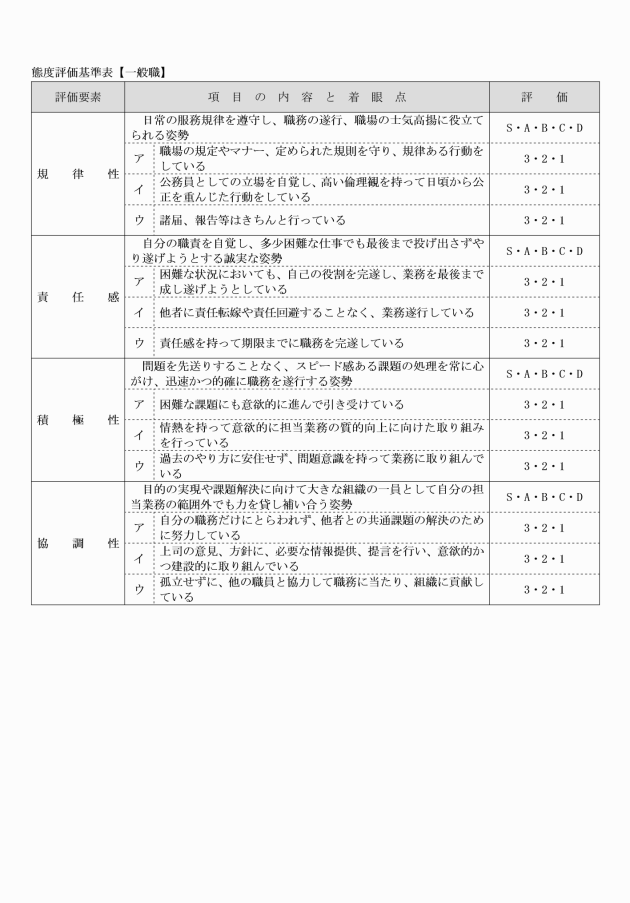

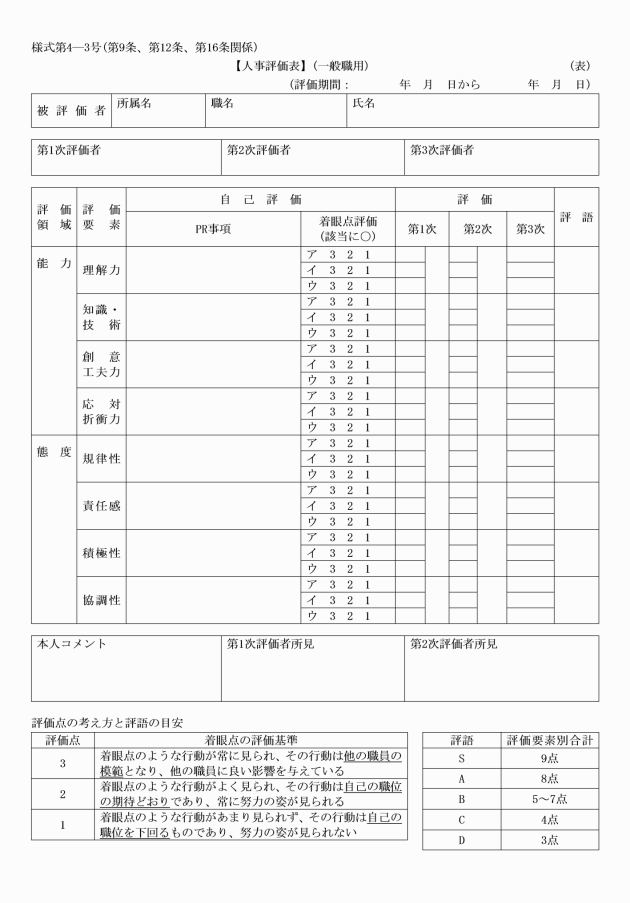

(能力・態度評価)

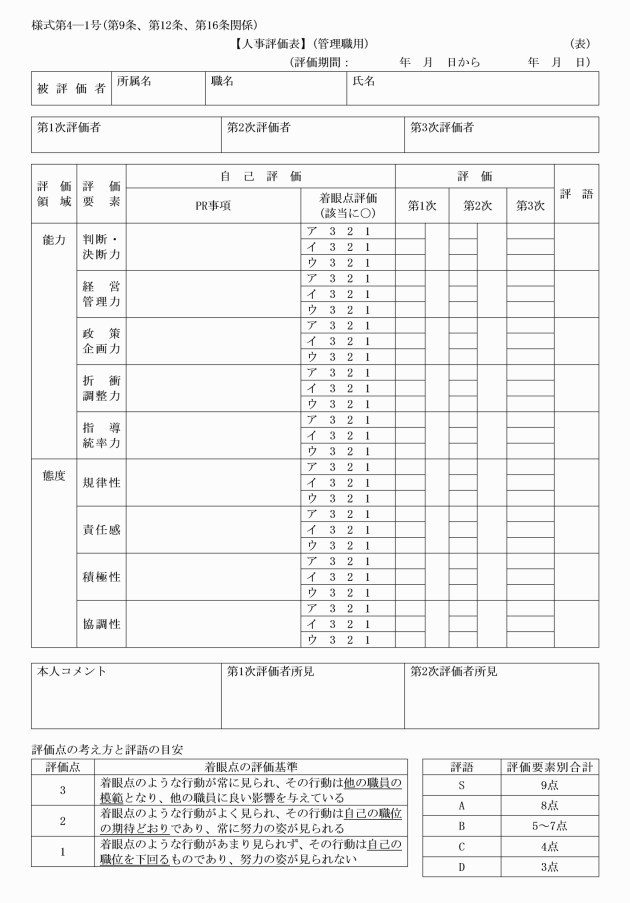

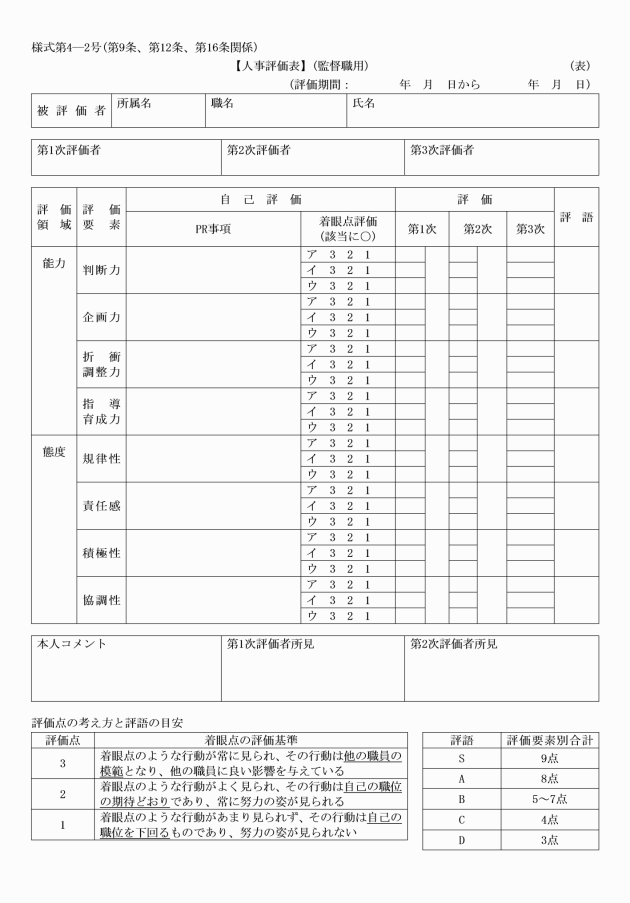

第12条 能力・態度の評価は次の手順により行う。

評価点 | 評価基準 |

3 | 着眼点のような行動が常に見られ、その行動は他の職員の模範となり、他の職員に良い影響を与えている |

2 | 着眼点のような行動がよく見られ、その行動は自己の職位の期待どおりであり、常に努力の姿が見られる |

1 | 着眼点のような行動があまり見られず、その行動は自己の職位を下回るものであり、努力の姿が見られない |

(2) 能力・態度の評語は、評価要素別評価点合計に応じた次の表の区分により決定する。

評語 | 評価要素別評価点合計 | 説明 |

S | 9点 | 極めて良好である |

A | 8点 | 特に良好である |

B | 5~7点 | 良好である |

C | 4点 | やや良好でない |

D | 3点 | 良好でない |

(3) 被評価者は、評価基準日以降1月15日までに人事評価表(様式第4―1号、第4―2号又は第4―3号)により、PR事項欄、本人コメント欄等を記入したうえで能力・態度の自己評価を行い、第1次評価者との面談を経て、評価者の評価を受ける。

(4) 第1次評価者は、1月20日までに、評価基準を踏まえ、能力及び態度の評価を行い、所見及び特記事項を記入する。

(5) 第2次評価者は、1月25日までに、評価基準を踏まえ、能力及び態度の評価を行い、所見及び特記事項を記入する。

(6) 最終評価者は、1月31日までに第1次評価者及び第2次評価者の評価内容を確認したうえで、所属間又は職位別に調整し、評価を決定する。

領域 | 区分 | 評価要素 | S | A | B | C | D |

能力 | 管理職 | 判断・決断力 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

経営管理力 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||

政策企画力 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||

折衝調整力 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||

指導統率力 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||

監督職 | 判断力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |

企画力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

折衝調整力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

指導育成力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

一般職 | 理解力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |

知識・技術 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

創意工夫力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

応対折衝力 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

態度 | 管理職 | 規律性 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

責任感 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 | ||

積極性 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 | ||

協調性 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||

監督職 | 規律性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |

責任感 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

積極性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

協調性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

一般職 | 規律性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |

責任感 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

積極性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||

協調性 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |

評語 | 得点 | 説明 |

S | 75点以上 | 極めて良好である |

A | 65点以上74点以下 | 特に良好である |

B | 55点以上64点以下 | 良好である(標準) |

C | 45点以上54点以下 | やや良好でない |

D | 44点以下 | 良好でない |

総合評価 | S | A | B | C | D |

割合 | 10%以内 | 100%-S-A | |||

(2) 最終評価者は、人事評価報告書において、総合評価が前号の表の割合、若しくはあらかじめ当該年度での総合評価の割合の指示があった場合はその指示のあった割合のいずれかの範囲内で総合評価の人数を決定しなければならない。

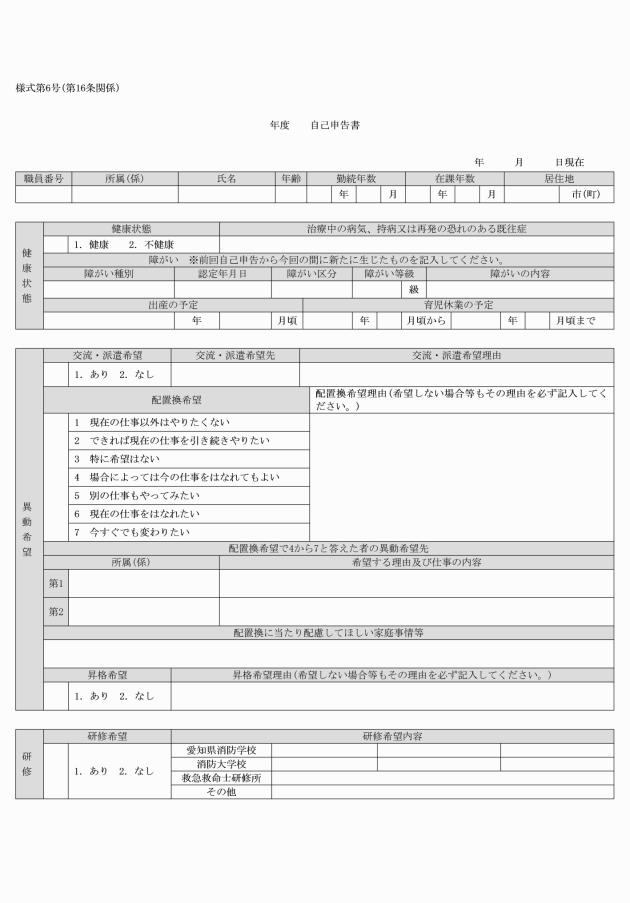

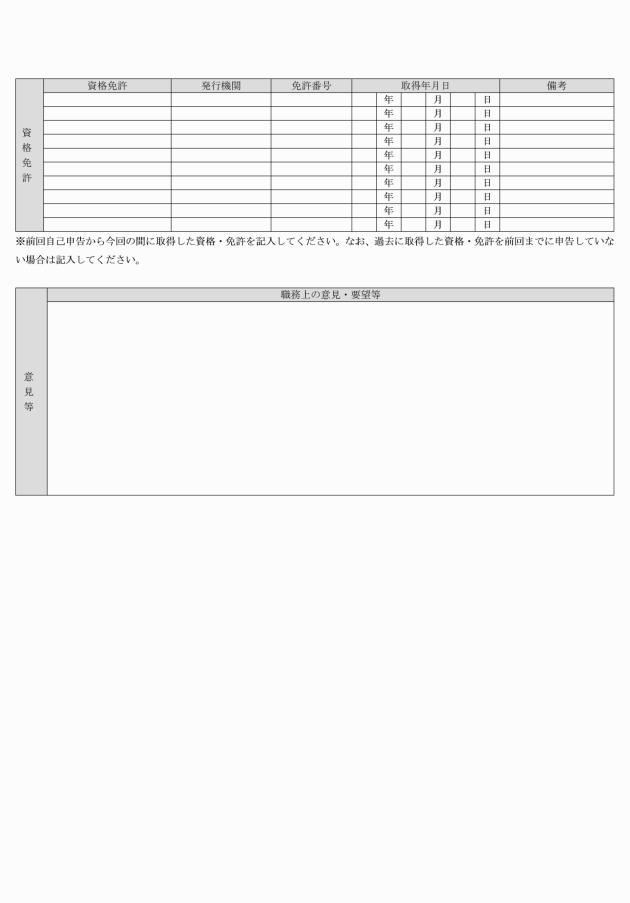

(自己申告)

第15条 管理者は、適正な人事管理を行うため、定期評価に併せて自己申告を実施させる。

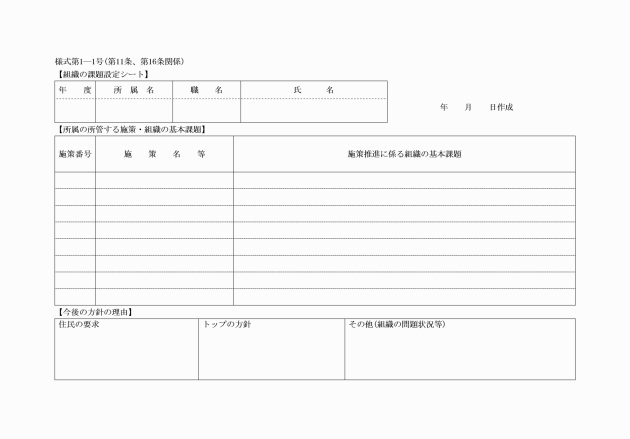

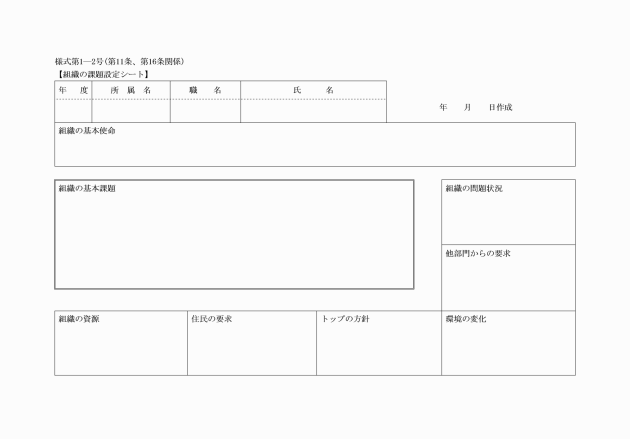

(人事評価の様式)

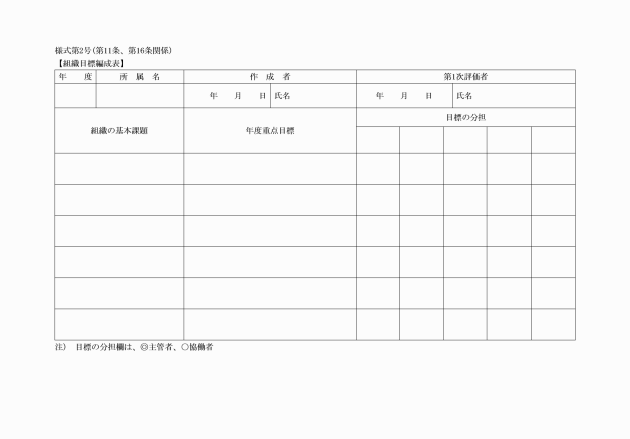

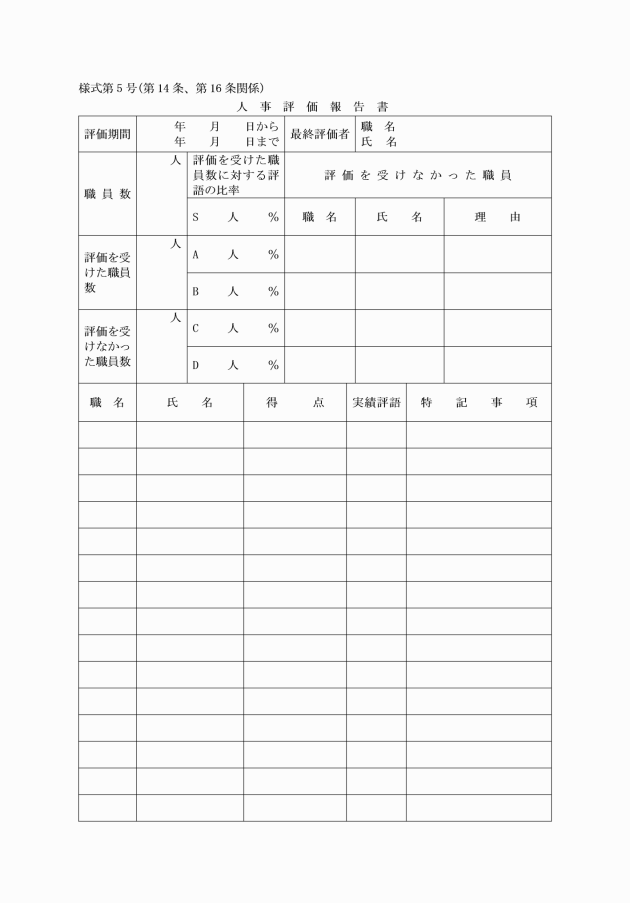

第16条 人事評価は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 組織の課題設定シート(様式第1―1号)

(2) 組織の課題設定シート(様式第1―2号)

(3) 組織目標編成表(様式第2号)

(4) 職務目標設定表(様式第3号)

(5) 人事評価表(管理職用)(様式第4―1号)

(6) 人事評価表(監督職用)(様式第4―2号)

(7) 人事評価表(一般職用)(様式第4―3号)

(8) 人事評価報告書(様式第5号)

(9) 自己申告書(様式第6号)

(評価結果の取り扱い)

第17条 被評価者の能力評価及び業務評価の結果については、最終評価者の確認後、第1評価者により当該被評価者に開示するものとする。ただし、本人の申し出がないときは、この限りではない。

(評価結果の活用)

第18条 人事評価の結果は、昇任等の任用、昇給及び勤勉手当の成績率等の給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は管理者が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 尾三消防組合職員の勤務成績評定実施要綱(昭和61年尾三消防組合要綱第3号)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

2 この要綱の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 抄

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(尾三消防組合職員の人事評価実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の尾三消防組合職員の人事評価実施要綱の規定を適用する。

附則(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

評価要素

区分 評価領域 | 管理職(次長・本部課長・専門監・主幹級) | 監督職(課長補佐、係長級) | 一般職員(主査級以下) |

能力 | 判断・決断力 | 判断力 | 理解力 |

経営管理力 | 企画力 | 知識・技能 | |

政策企画力 | 折衝調整力 | 創意工夫力 | |

折衝調整力 | 指導育成力 | 応対折衝力 | |

指導統率力 | ― | ― | |

態度 | 規律性 | 規律性 | 規律性 |

責任感 | 責任感 | 責任感 | |

積極性 | 積極性 | 積極性 | |

協調性 | 協調性 | 協調性 |