○尾三消防本部消防地理水利調査規程

平成25年3月21日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防活動の万全を図るため、消防活動上必要な消防水利の基準、保全及び調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、地理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地形地物

(2) 道路

(3) 橋りょう

(4) その他消防上必要な地理及び注意を要する箇所

2 この規程において、消防水利とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。

3 この規程において保全とは、消防水利及びこれに係る地理(以下「地水利」という。)上の障害物を早期発見し、その対策を講じ、使用上の利便を図ることをいう。

(消防水利の適合条件)

第3条 防火水槽及びこれらに類する消防水利の適合条件は、次のとおりとする。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。ただし、消防長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 地盤面からの吸水落差が4.5メートル以下であること。

(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(5) 吸管投入孔のある場合は、その一辺の長さが0.6メートル以上、円形の場合は直径0.6メートル以上であること。

2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

3 消火栓を設置する管については、第1項第1号に規定する給水能力を有することが確認できれば、管径75ミリメートル以上とすることができる。また、この場合、地域の実情に応じた、消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。

4 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項第1号に規定する給水能力を有するものでなければならない。

(管区の設定)

第4条 地水利調査の管区は、消防長が定めるものとする。

(地水利調査の対象)

第5条 地水利調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地理の状況

(2) 消防水利の位置及び異状の有無

(3) 消防水利標識等の位置及び異状の有無

(4) 消防水利付近の障害物件の有無

(5) その他消火活動上必要な事項

(地水利調査の実施)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防活動を円滑かつ確実に実施するために地水利調査を区域ごとに、計画的に実施させなければならない。

2 地水利調査は、担当調査、新設調査及び特別調査とし、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 担当調査は、年に1回管轄全域が調査できるように実施する。

(2) 新設調査は、構成市町より新設消防水利の通知後速やかに実施する。

(3) 特別調査は、消防長又は署長が消防活動上特に必要があると認めた場合に実施する。

3 管区外の地水利調査は、隣接管区相互間で計画を立て、実施するものとする。

(地水利調査の報告)

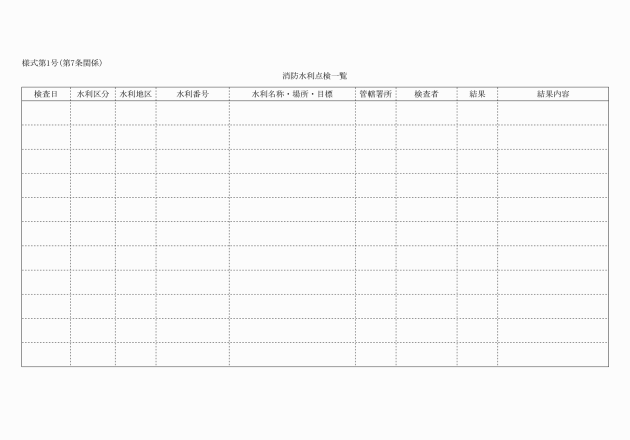

第7条 地水利調査を実施したときは、管轄区域内の水利の状況を様式第1号により、その結果を消防署の課長又は出張所長(以下「課長等」という。)に報告するものとする。

2 前項の報告において課長等は、消防活動に支障をきたすと認められる場合は、署長に報告し必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(措置)

第8条 署長は、前条の報告を受けたときは、ただちに実情を調査し、関係機関に報告し必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、前項の措置について必要に応じ、その旨を消防長に報告しなければならない。

3 署長は、前条の報告を受けたときは、水利台帳及び地理水利原図等関係図書を訂正するとともに、必要に応じ消防長に報告しなければならない。

4 署長は、地理、消防水利の現況について、互いに連絡し、消防活動の万全を図らなければならない。

(消防水利台帳)

第9条 署長は、常に水利の状況の把握に努め、次に掲げる消防水利台帳を備えなければならない。

(1) 消火栓台帳

(2) 防火水そう台帳

(3) その他水利台帳

2 消防水利台帳は、区域ごとに一連の番号を付して整理するものとする。

(通行規制)

第10条 署長は、尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第45条に基づき、道路の通行の禁止又は制限の通知を受理したときは、互いに連絡し、消防活動の万全を図らなければならない。

(断水又は減水)

第11条 署長は、条例第45条に基づき、水道の断水又は減水の通知を受理したときは、互いに連絡し、消防活動の万全を図らなければならない。

(消火栓の使用)

第12条 消火栓を使用したときは、愛知中部水道企業団給水条例施行規則(昭和50年愛知中部水道企業団規則第9号)第31条の規定に基づき愛知中部水道企業団企業長に報告しなければならない。

(指定消防水利)

第13条 法第21条第1項に規定する消防水利の指定については、別に定める。

(その他必要な事項)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(尾三消防本部消防地理水利調査規程の廃止)

2 尾三消防本部消防地理水利調査規程(昭和48年尾三消防本部規程第7号)は、廃止する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

3 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市消防地理水利調査要綱(平成24年12月24日決裁)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。